四季在孩子眼中是什么樣子?

由宸嘉發展單位主辦、嘉藝術協辦的第3屆“藝起少年”少兒藝術成長季·心中的四季,于8月15日至17日在成都圓滿落幕。來自上海、南京、武漢、長沙、成都五大賽區的“小小藝術家”們齊聚蓉城,開啟了一場為期三天兩晚的深度藝術研學之旅。

依托“小小大藝術家”計劃,“藝起少年·少兒藝術成長季”已舉辦三屆,每一屆不同的主題,都為小小藝術家們提供思路去展示內心風景,為孩子們開啟通往藝術的大門。

本屆成長季以“心中的四季”為主題,核心亮點在于搭建了一個童真藝術表達與當代藝術大師深度對話的珍貴平臺,展現了藝術教育在跨代際交流中的獨特魅力。

藝術殿堂的啟蒙與碰撞:大咖云集,點亮童心

8月16日“小小大藝術家”的作品在嘉佰道進行畫作展覽。中國當代藝術界極具影響力的藝術家張恩利、李強、汪一三位老師悉數到場,與“小小大藝術家”們展開了一場別開生面的“藝術共創”與深度交流

活動現場的空白畫布被孩子們發揮想象空間,用大膽的色彩填滿。“藝起少年”的主題文字,也通過孩子們的雙手生動描繪

活動特邀龍美術館創始人、館長王薇女士親臨現場并發表致辭。王薇館長在致辭中高度肯定了活動對于發掘少兒藝術潛能、推動美育普及的重要意義,她感慨到:“這些作品里藏著不加修飾的快樂與天馬行空的創造力,這正是藝術最本真的力量。 ”

藝起少年這個平臺,讓純真的表達與專業的眼光相遇,是藝術傳承最動人的方式。

活動還精心設置了“專屬畫作展覽”環節,孩子們充滿想象力與生命力的“四季”主題作品在活動空間展出。近距離接觸這些畫作,簡單的筆觸顯示出的是孩子內心的純粹

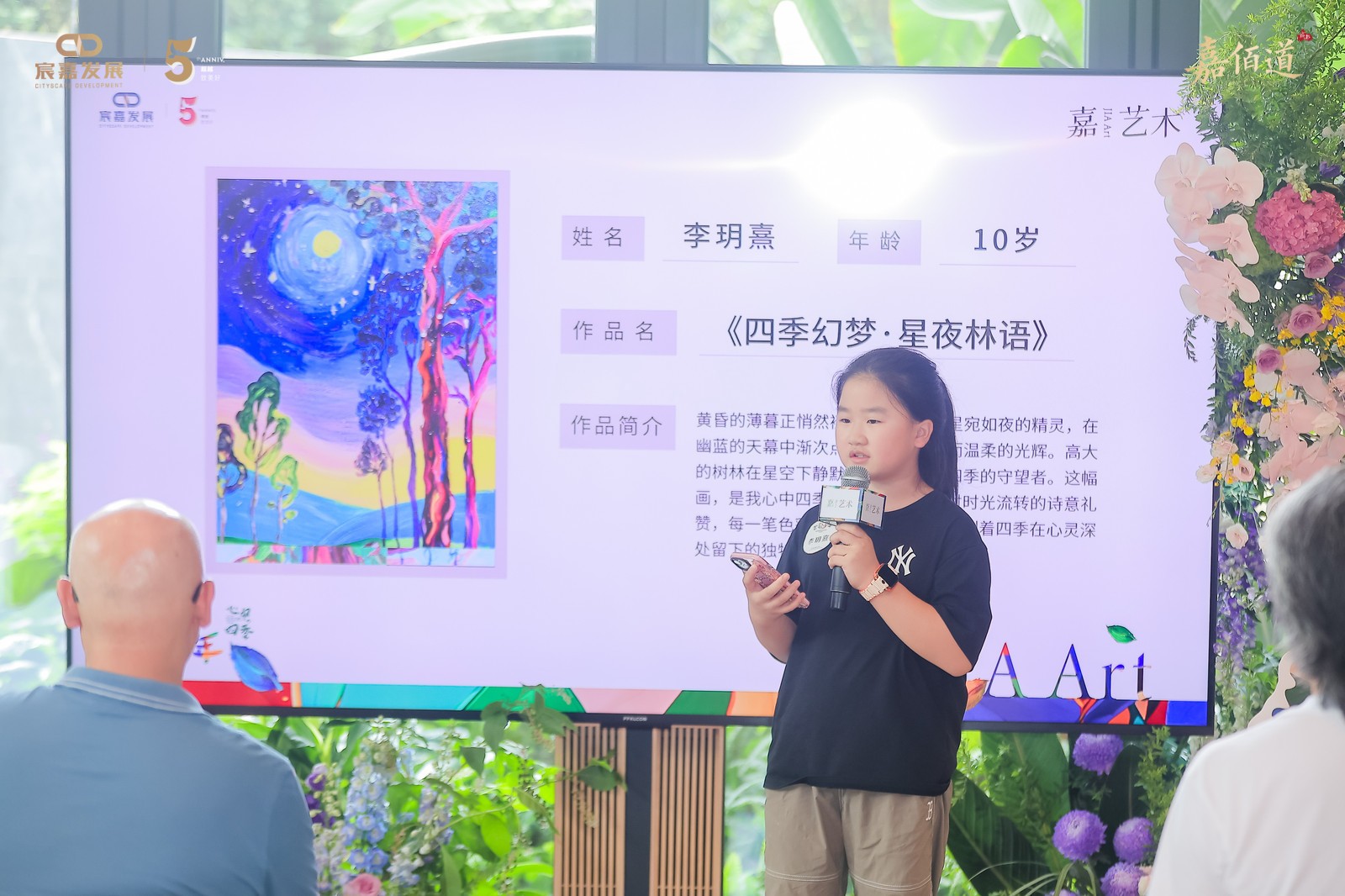

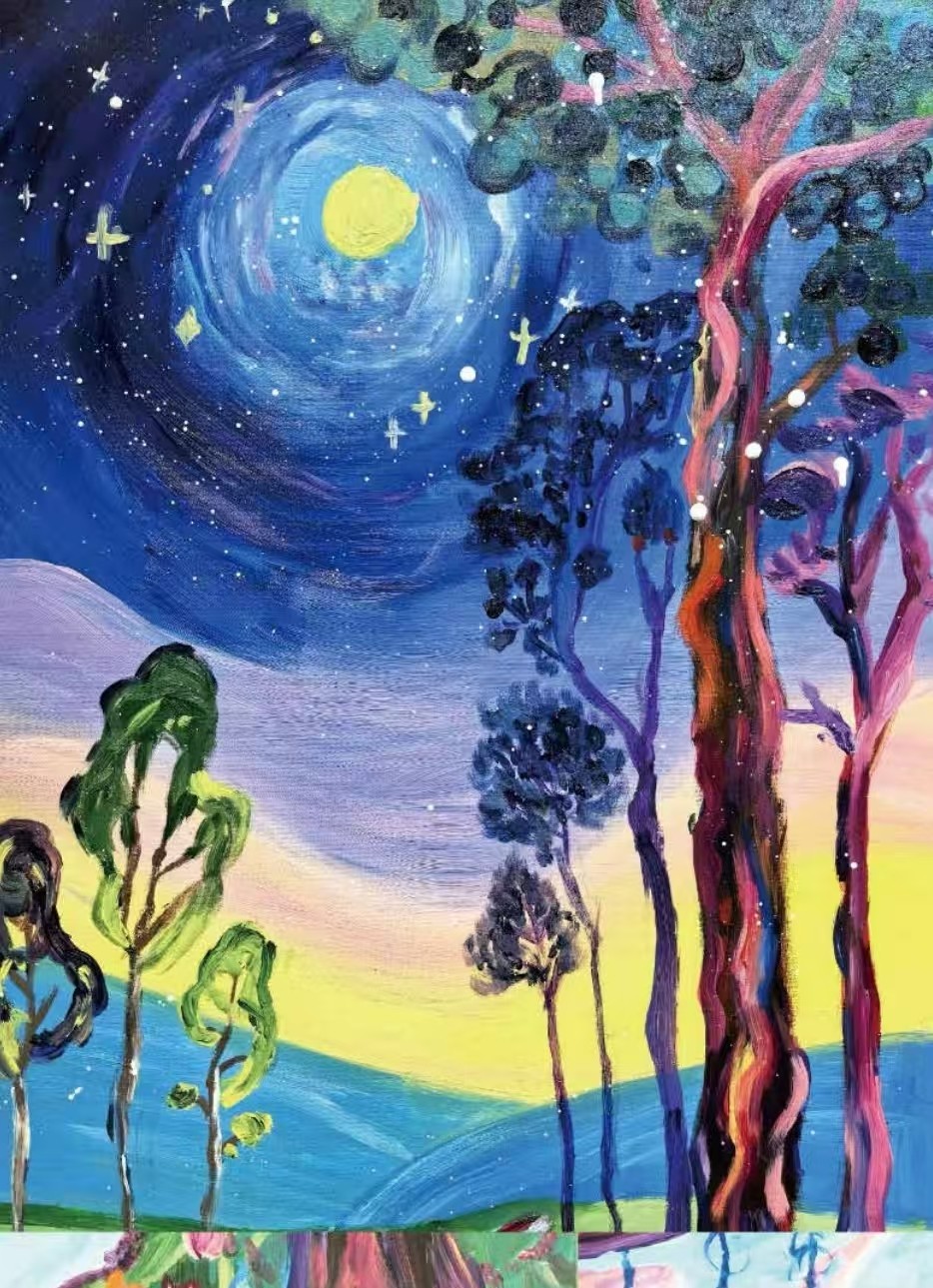

最令人動容的環節是“小小藝術家”們介紹自己的創作靈感和對“四季”的理解,童言稚語中閃爍著未經雕琢的藝術直覺和對世界的獨特觀察。

小朋友李玥熹這樣描繪她的畫作《四季幻夢·星夜林語》:這幅畫是我心中的四季,畫面里色彩交融,樹木形態各異,那奇幻星空明亮圓月樹是我對四季夜晚共同的浪漫形象,不同色彩的樹代表四季里獨特的生機,或蓬勃或敬謐,這是我用畫筆定格的,也是我藏在心中的美好。

王天翊小朋友的作品《變熱》,通過夸張的描繪,表達了小小的內心對環境保護深刻的思考:“一年有四季,企鵝本該生活在寒冷的冬季,但隨著全球氣候變暖,在不久的將來,它們可能處于他們所不能適應的夏季而瀕臨死亡。所以我想通過這幅小小的話呼吁大家通過作品保護小動物,愛護我們的環境。”

在點評環節,三位藝術家肯定了孩子們大膽的色彩運用、天馬行空的構圖和真摯的情感表達,更敏銳地捕捉到作品中蘊含的獨特視角和潛在的藝術語言。

孩子們的感受是最純粹真誠的,我們能從這些畫作里面,了解當代兒童的內心表達,或浪漫,或深刻,或童真,或抽象,這都是藝術的源泉。

在點評環節,可愛的吳羽宸小朋友帶來她的畫作《lris》,充滿生命力的鳶尾花,童真的表達與活潑可愛的靈動氣息撲面而來。汪一老師點評到:“兒童這個年紀正是不被規訓的時期,未被規訓才能創作出撲面而來的生命力”

“孩子們對‘四季’的感受往往比成人更直接、更本質,他們的畫作充滿了未被規則束縛的‘藝術野性’,這恰恰是許多成熟藝術家在追求的純粹狀態。”

點評環節后,王薇女士以及三位藝術家親自為孩子們頒發了榮譽證書,肯定了孩子們的藝術創作,鼓勵他們在藝術之路上繼續探索。現場氣氛溫馨,大師們專業又溫暖的指引,在孩子們心中播下了更深的藝術種子。

本次“心中的四季”成都展覽時間:8月18日-9月7日?,展出地點:成都嘉佰道。

穿越時空的藝術溯源

研學之旅的另一重要篇章于8月17日展開。孩子們走進神秘的古蜀文明圣地——三星堆遺址博物館,進行深度探索。

通過聆聽三星堆的專業講解,孩子們沉浸式感受了數千年前古蜀先民令人驚嘆的藝術創造力,那些造型奇詭、工藝精湛的青銅器、玉器、金器,展現了中華文明源頭的藝術高度和想象力。

傳統文化的藝術的持續性,需要創造力和想象力。

參觀結束后,孩子們參與了精心設計的研學活動。。模擬考古發掘,體驗了發現“寶藏”的樂趣,手工體驗環節,結合三星堆紋飾元素進行創作,在實踐中體會藝術傳承與創新的真諦。

宸嘉發展單位與嘉藝術聯袂打造的“藝起少年”少兒藝術成長季,已成功舉辦三屆,始終致力于為熱愛藝術的少年兒童提供高水準的展示、學習和交流平臺。本屆“心中的四季”成都研學之旅,不僅讓孩子們的藝術才華得以綻放,更在他們心中埋下了理解藝術、熱愛文化、勇于創造的種子,生動詮釋了“藝術成長”的豐富內涵,為少兒美育實踐提供了極具價值的范本。

嘉藝術新展“時間的劇場”也于8月17日開展。

“劇場”是一個充滿張力的空間,它既是表演的場所,也是現實與虛構交織的場域。在這里,前輩藝術家的現實主義關懷、新生代的數字敏感、國際藝術家的跨文化視角進一步拓展了這一“劇場”的邊界,使本次展覽成為本土經驗與全球視野的碰撞現場,在這里共同構成了一部跨越四十余年的視覺長卷。

“時間劇場”不僅是一次藝術家的集體亮相,更是一次關于記憶、當下與未來的思考。期待觀眾在觀看中成為這場漫長對話的參與者,在作品的間隙里,聽見屬于自己的時代回響。