我到鄭玉昆先生家中看畫,正趕上他在接電話,談的是組織畫家到嵩山寫生的事。“這么大歲數您還要登嵩山?”我有些疑惑。鄭玉昆先生朗聲一笑說:“不礙事,前一陣我們去太行山寫生,年青人還爬不過我。”

我想,讀者一定會注意到這里重復出現的關鍵詞“寫生”。展讀了鄭玉昆先生的一幅幅畫作之后,我對這一“字眼”有了新的認識。對于從事油畫創作的畫家來說,寫生是不言而喻的。但對中國畫畫家來說,寫生卻是本世紀西方美術教育引入后的新方法。其實,中國繪畫歷史上早有寫生的傳統,只是這種寫生不同于西方美學史上的描摹。因此,中國畫史上“師心”、“師造化”、“師古人”是一個頗有爭議的問題。

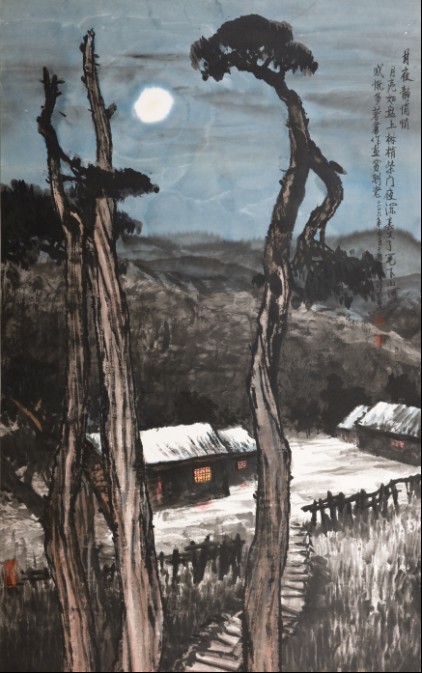

鄭玉昆作品-月夜靜悄悄規格:高160cmX寬100cm

所謂“師心”,是指藝術家注重自己的內心體驗和精神想象,獨出心裁,在作品中展現實際生活中難尋的情感表達符號和圖式結構。

所謂“師造化”,即是指“師自然”,即尊重自然物象的基本形色結構,著重表現其物態、物理和自然之美。

所謂“師古人”,是指尊重前人所創造的藝術語言財富和圖式形象,從中借鑒學習,生發出新的風格枝干,也就是從藝術史學藝術。對這三者的側重或綜合,形成了中國畫史上一些各具特色的流派和畫家。

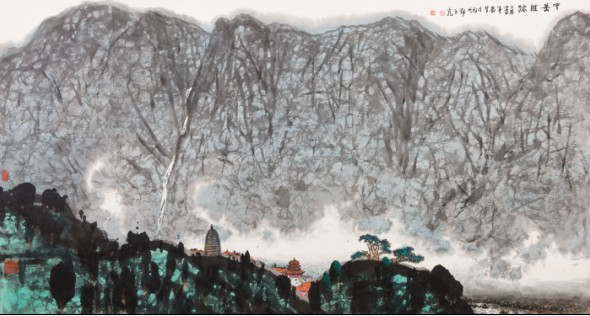

我覺得鄭玉昆先生是屬于“師造化”亦“師心”的綜合型畫家。幾十年來,無論是水彩畫或是國畫,他似乎與“寫生”結下了不解之緣。他的作品都是“有感而發”,感的是自然之物象,感的是人世之情理。由于他所工作和生活的環境基本上是黃河流域、陜北高原、中岳嵩山,耳聞目睹,直面自然,其作品中那種蒼茂古樸、氣勢雄渾的氣質,直接得益于他數十年不間斷地觀察寫生。

宋元以來,中國水墨寫意畫,在前人積累的豐富圖式、筆墨技法基礎上,已經達到這樣一種程度,即一個畫家可以足不出門,在眾多前人作品中,摘取“零部件”,綜合組裝,即可創作出頗有水平的作品。這種創作方法不能一概斥之為“摹仿”、“抄襲”,它是一種通過藝術史學習藝術的方法,一個有獨創性的畫家,即使是臨摹前人作品,也能發揮其創意,賦予作品以新的意味。對于書法、戲曲等偏重抽象符號和固定程式的藝術,師前人之跡是極重要的。中國畫也有某種程式性的東西,但這種“程式”如果不注入新的精神,輾轉移模寫,就有成為形式空殼的可能。

鄭玉昆作品-中岳勝跡規格:高97cmX寬179cm

50年代和60年代,李可染和江蘇寫生團的畫家重新把眼光投向自然,重視寫生,開辟了中國山水畫的又一境界,使山水畫在高度成熟的語言基礎上,又有了新的生命力。鄭玉昆先生轉攻山水畫正在這一時期,他受教于王盛烈、鐘質夫、王緒陽,到西安后又與邱石冥、石魯、何海霞、鄭乃珧等畫家多有交流學習。他意識到自己偏重西畫,沒有很多傳統筆墨程式訓練,如何彌補?他把目光轉向“師自然”。他認為現場寫生,可以解決很多閉門造車難以解決的問題。諸如造型、色調等,只要細心體察對象,不難發現其中所具有的基本結構和關系組合,如線條疏密、體面向背等,這些在家里是想不出來的。而許多山水狀貌,單靠古人筆墨程式,也是難以表現的。

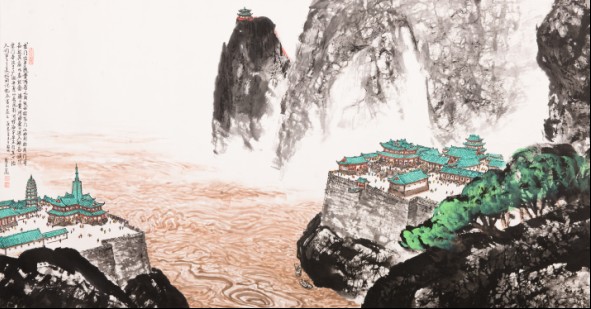

但是鄭玉昆先生的山水畫并非自然主義的寫生摹擬(盡管寫生稿對自然已有了初步的概括)。他有一首題畫詩這樣寫道:“紙上寄情緩緩染,筆下氣質露真顏,若得河山真面目,即在似與不似間。”這說明鄭玉昆先生注意到了實地觀察和提煉再創的矛盾關系,正如石魯說:“有物無我不足以通理想,有我無物不足以達其實。”(《學畫錄·概言》)面對真山真水,一方面他尊重自然,根據寫生對象的不同,探索不同的表現方法;另一方面,他又對寫生稿加以大膽取舍、概括、重組,以表達自己內心的豐富感受。這使他的作品每一幅都不重復,有一種新鮮生動的現場感,同時又具有較強的表現性。正如他所說:“自然本身很美,再加上提煉,就更美。”鄭玉昆先生又是一位詩人,創作了許多題畫詩,詠志言意,其詩的意境和理想在畫中有鮮明的流露。沒有過多的傳統程式束縛,也使鄭玉昆先生的山水畫有一種率真自然,放筆直寫的自由意趣,有些畫面,他全不管什么披麻皴、解索皴,信筆抹去,粗服亂頭,悠然自得。有些山水,不用線,只有染,也能染出大關系和質感,頗有氣勢。由于他早年對水彩畫的研究,使他在繁復自由的畫面上,保持了一種整體色調的統一,而避免了雜亂無章。這樣,鄭玉昆先生以自己的勤奮寫生和精心提煉,從另一個方面進入了傳統中國畫的精髓,即淡于名利、天人合一的“觀道”、“暢神”的精神狀態,這也就是中國藝術中的精神。我們也許從鄭玉昆先生的畫作中,不易看出似某家某派,但其作品中透露出的中國畫的獨特韻味卻是分明的。有傳統,但不拘于專門之固守,不泥古,但又不遠于前人之軌轍。

我欣賞鄭玉昆先生比較嚴謹的由寫生畫稿變化而來的一些畫作,但我更喜愛他近期一些更為大膽的率意之作。在某些畫面上,局部的線條穿插和筆墨皴染,已經具有某種相當抽象的形式意味而進入一種畫為心跡,自然天成的境界,這些近乎大特寫的近景山水,也許會導引鄭玉昆先生在晚年創作中出現一個新的飛躍。

鄭玉昆作品-龍門抒懷規格:高95cmX寬178cm

當前的中國畫壇上,有許多畫家在對傳統筆墨程式、點線面等形式因素進行分解工作,將其中的某一點抽出來,加以專門研究,并力圖強化其自身的表現力。因此,出現了很多或滿幅皆點,或通篇用線,或全圖盡染的作品。這些作品良莠不齊,品有高下。我認為這種探索精神是很好的,但是也要注意到某些對中國畫傳統理解不深的人,受潮流影響,忽視了中國畫的綜合性、隨機性、寫意性,而在機械的重復“制作”中,追求某種設計感很強的效果,謹毛而失貌,離形以求意(參見拙文《意筆縱橫寫江山》:《美術》1989年第7期)。在第七屆全國美展中,葉淺予先生在齊自石獎評選中,投票給方增先的寫意人物畫《母親》,實際上已經注意到這個問題。

明代畫家王履針對宋元以來某些文人畫家忽視具體藝術形象,只從前人紙上討生活的傾向,提出“吾師心,心師目,目師華山”的主張。指出“彼務于轉摹者,多以紙素之識是足,而不之外,故愈遠愈偽 ,形尚失之,況意?”我以為,從李可染到賈又福,他們所堅持的在寫生基礎上提煉的創作方法,是“外師造化,中得心源”的傳統中國畫創作的美學精華,是一條重要的創作道路。在當前普遍重視符號運用,重視內心體驗,強調在古典作品中翻出新意的創作格局中,堅持深入生活,“目師華山”,具有重要的意義。而鄭玉昆先生幾十年寫生不輟,提煉不已,正是他的藝術思想成熟之處。

“從來天下士,只在希衣中。”從一個放羊娃到剿匪的解放軍戰士,到成為一個國畫藝術家,鄭玉昆先生走過了漫長的道路,他的山水畫以其雄強樸茂之氣,為中原山水畫派的生長開拓新路,如畫家自述詩中所言:“翰墨余意煉真氣,筆貫千鈞任歙張。”(作者系中央美術學院《美術研究》主編)

來源:中國國家藝術網