我生長在城市,鄉土知識的匱乏使我幾次下鄉寫生面對大片的田地秧苗卻怎么也辨不清大麥、小麥、稻谷、高粱、……但即便是這樣,對鄉土的熱愛卻無休止地日益滋長起來,以至于一踏上鄉間土地、睡上老鄉的熱炕、吃上大碗大碗的粗茶淡飯、看見老鄉質樸粗糙的臉,身心便格外活絡起來、興奮起來、自由起來,這不能不說是一種夙緣。

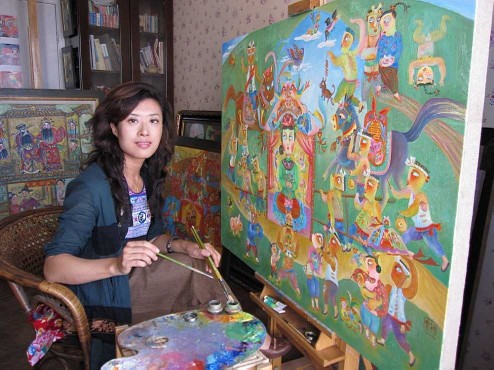

曹穎在創作鏡頭

我七十九歲的姥姥六十多年前跟隨太老爺進城謀生,她少女時代學會的手藝活兒一度成為裝點我童年時光的稀罕玩意兒,那些隨手而就的布老虎、面人人兒是花多少錢在玩具店里也買不到的,因此也成了我在小伙伴面前炫耀的資本。現在回想起來,這些花花綠綠、總令我驚奇不已的好東西或許正是我熱愛民藝的啟蒙,特別是看到姥姥做活兒時滿足幸福的神態和講起在農村逢年過節和姐妹們一起蒸棗山、剪窗花的喜悅神情時,就更被深深地陶醉了。

二零零三年我實現了自己的藝術夢,民俗油畫的專業方向更明確了我懵懂的憧憬。我的導師格外看重我中文的學科背景和綜合的知識素養,在藝術創作上從不拘泥于教學的框框,給了我極大的鼓勵和繪畫實踐的廣闊空間,使我有信心在藝術道路上揚長避短,少走彎路,取得收獲。

我變得越來越癡迷于中國的民間藝術,并期望為自己的創作尋找一個淵源,一種文化上的支撐,由此也越來越明晰自己的藝術方向。文學和藝術的雙重滋養使我樂此不疲地描繪中國特有的人性故事和豐富的情節。我感動于民間老百姓生活貧困,卻那么樂天知命,那么容易獲得滿足,他們對生活不抱怨,在藝術作品中也從不表現眼淚和傷痕,總是將吉祥、祝福、歌頌生命等美好的生活理想通過藝術傳達出來,并且極其熱烈奔放,不矯情,不做作,不無病呻吟,特別健康、本色、明亮、真誠。我欣賞這樣的生活和創作態度,以此作為自己作品所追求的一種精神指向,哪怕面對生活的無奈、虛飾,也能于創作中重拾人性的溫情與最美,自我方寸,任意馳騁。

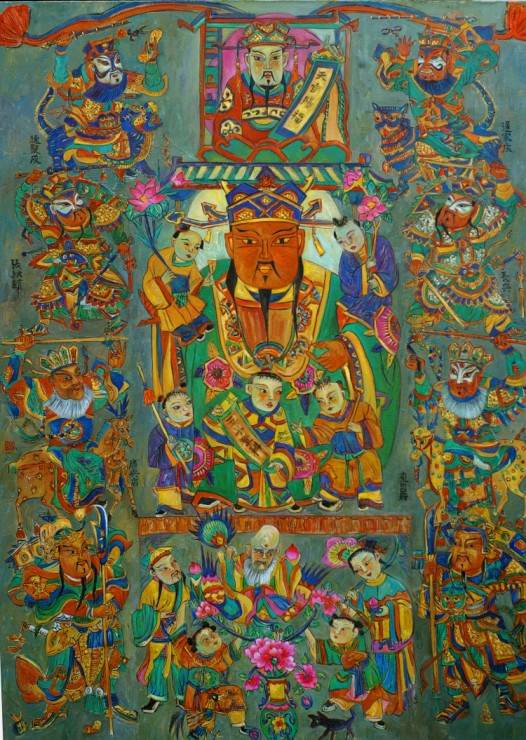

曹穎中國節系列-祈福 布面油畫180x130cm

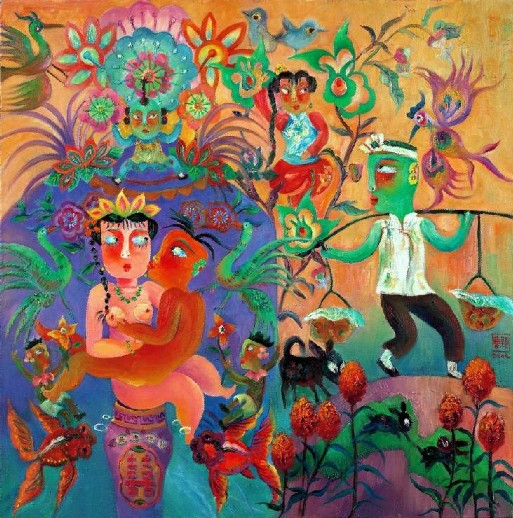

曹穎信天游系列-親口口60x60cm

我喜歡讓作品的畫面盡量豐富,信息量大,充滿細節,有可欣賞的多層空間,但又絕不是文學性的講故事,是一種真實情感的自然流露。我追求絢麗的色彩和平面的裝飾效果,追求打破時空的豐富想象和無拘無束的自由,從而使畫面具有強大的表現力和張力。

二零零五年初秋,我到黃河流域寫生并對當地的民藝狀態進行了考察,在考察期間,隨處感受著老鄉們純樸的情誼和心靈。帶我走鄉串戶地遍訪民間藝人,夜里走山路給我捎回當地布老虎的老李;默默為我蒸上滿滿一屜燕燕雀雀的不知名的巧手大娘;把從陜北集市上帶回來的面人人送給我的老李的兒子志剛都用他們真誠的行動一次次感動著我,激活著我藝術創作的熱情。

我始終相信,虔誠純凈、傾心傾力的創作精神是藝術家應具備的一種素養,它能使人在心浮氣躁的現實社會面前保持一顆執著淡定的心,使我們的藝術有更長遠的自在,從而使人類的未來更加美好,更有希望。

來源:中國國家藝術網