隋《龍華碑》,前人多稱之為《隋龍華寺碑》。原石出土于山東省博興縣馮吳村南龍華寺故址,已斷殘,現(xiàn)存山東省博興縣文物管理所。楊震方《碑帖敘錄》謂此碑在河北趙縣,不確。

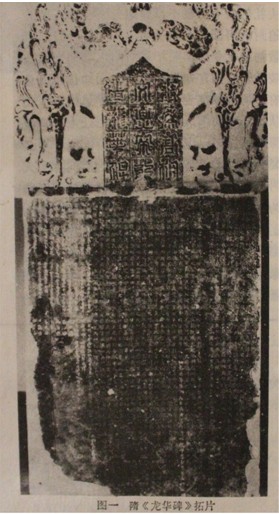

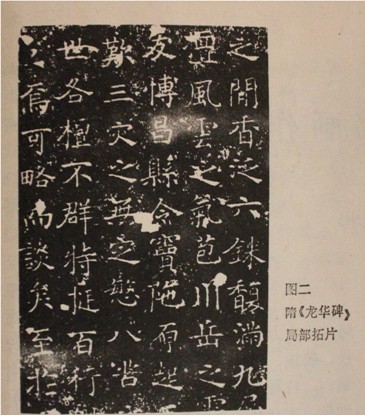

碑為螭首豎式,形制宏豐。碑額完整,以深浮雕技法刻四龍盤(pán)繞之形,高97、寬115、厚20厘米,上題篆書(shū)"奉為高祖文皇帝敬造龍華碑"3行12字,字徑10厘米,中有界格。碑身殘高145、寬106、厚18.5厘米。碑文正文27行,滿行存50字;正文之后,有小字題名ll行。皆為楷書(shū)。正文字跡大多完好,鋒毫清晰可見(jiàn)。題名則大部漫漶不清,可識(shí)者約610字(圖一、二)。

此碑早年遭到破壞,長(zhǎng)期埋于地下。早一期文獻(xiàn)未見(jiàn)著錄。乾隆時(shí)阮元編纂《山左金石志》,仍未入目。清道光三十年(1850年)《博興縣志》始見(jiàn)記載。志稱: "龍華寺在城北二十里崇德社,隋時(shí)敕建也。有半截碑,篆額日'奉為高祖文皇帝敬造龍華碑"。據(jù)此推測(cè),碑大約在清嘉、道時(shí)出土。吳式蔡《捃古錄》著錄:"古龍華道場(chǎng)建塔碑,正書(shū)篆額,山東博興,仁壽三年。"后來(lái),此碑再次入土,民國(guó)12年(1923年)復(fù)出。民國(guó)《博興縣志》云:"隋龍華寺仁壽殘碑,十年 前博興縣出土,僅存碑之上半。字體風(fēng)華靡麗,宛然新刻,善書(shū)者競(jìng)習(xí)之。有燕估打碑?dāng)?shù)日,臨去將仁壽三年以下二十字擊壞(按:應(yīng)為"將仁壽三年及其下二十字擊壞"),以所拓存舊本可以據(jù)奇射利歟,殊可恨也!碑文25行(按;應(yīng)為27行),行存50字,以銘詞轉(zhuǎn)韻計(jì)之,疑每行73字。"如按每行73字計(jì)算,碑身當(dāng)高210厘米,通額高在3米以上。

細(xì)考碑文,稱此碑為龍華寺碑,并認(rèn)為建于隋文帝仁壽三年,都是不對(duì)的。

碑文第11行:"華塔者,地則古龍華道場(chǎng)之墟。其內(nèi)先有古基,未及功就,屬天迥地轉(zhuǎn),柱折維傾,各棄真門(mén)。""華"為此行第一字,其前當(dāng)有一"龍"字,在第10行之末,今已不存。第14行:"同至塔所,營(yíng)其故基。"銘詞中又有"構(gòu)此神基,建茲靈塔"之句。碑文雖缺,但由這幾處文字可以知道,此碑實(shí)應(yīng)如吳式芬《捃古錄》所說(shuō)為"建塔碑",而不涉及其他。碑之所在地為古龍華道場(chǎng)之墟,其地原有古基,龍華塔即利用舊有塔基而建立起來(lái)的。所以,此碑應(yīng)按碑額所題,稱為"龍華碑",亦可稱為"龍華塔碑",而不宜稱作"龍華寺碑"。

又,此碑年代,前人因碑文中"仁壽三年"字樣,遂以為即是年所立。其實(shí)這是一個(gè)極大的疏忽。因碑額已題明"奉為高祖文皇帝敬造龍華碑",文內(nèi)亦有"大隋高祖文皇帝"之文,而"高祖"、"文皇帝"等均系死后之稱,所以此碑?dāng)喾俏牡凵叭蕢廴晁ⅰ=瓴┡d龍華寺遺址曾出土一塊大第8期業(yè)年代的殘碑,可為探究《龍華碑》的年代提供新的線索。殘碑為上半截,存文35行,行12字,第15行首二字為"龍華",第27行為"口在奇工之妙。口口塔畢也,龍",第29行有。c大隋大業(yè)四年歲次[戊]"之文(《山東博興龍華寺遺址調(diào)查簡(jiǎn)報(bào)》,《考古》1986年第9期)。從這些殘文大致可以確定龍華塔應(yīng)落成千大業(yè)四年。而"龍華碑"之立,也不會(huì)早于這一年。

《龍華碑》雖殘,但尚存1300余字,而且此碑晚出,字跡宛如新刻,實(shí)為存世隋碑珍品。額字篆書(shū),參以隸、草筆法,偶雜以楷書(shū)折法,用筆又作飛白,為額文中所鮮見(jiàn)。碑文楷書(shū),結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),字貌端莊秀麗,挺拔勁健。字形長(zhǎng)方,章法采用縱勢(shì),用筆轉(zhuǎn)折自如,隨字異形,時(shí)呈秀逸之姿。其結(jié)體也已不象魏碑那樣勻整、拘謹(jǐn)、板滯,而是注重了虛實(shí)參差的交錯(cuò)變化。如"日"、 "月"短橫都是左實(shí)右虛。方框結(jié)構(gòu)的四周也注意了開(kāi)合,使四周空問(wèn)互借,氣息流通。如"口"字上寬下窄與唐楷接近,可謂新體異態(tài)。隋僧智果正是在這種孕育著初唐楷書(shū)的歷史背景下,提出了"問(wèn)合間開(kāi)"和"潛虛半腹"的結(jié)體理論。此碑用筆以方為主,方圓相間。撇捺舒展,點(diǎn)畫(huà)則采用轉(zhuǎn)頓。橫畫(huà)起筆輕入,收則藏鋒。撇畫(huà)近收筆處彎度加大且上挑。捺畫(huà)近收筆處緩轉(zhuǎn)圓潤(rùn)。鉤劃收筆,不是徑直向上挑鉤,而是經(jīng)過(guò)頓、轉(zhuǎn),然后折筆挑。折畫(huà)則是提、按、挫,然后折行筆。所有這些都開(kāi)啟初唐楷法之先河。唐人書(shū)中,褚遂良、薛稷一路,與此碑尤為接近。縱觀全碑,其書(shū)法成就可與開(kāi)皇六年龍藏寺碑相頡頏,而其秀逸處似猶過(guò)之。

此碑拓本資料承博興縣文物管理所李少南先生協(xié)助提供,謹(jǐn)表示衷心的感謝。(張振國(guó))

(此文原載于1990年第8期《文物》)

作者簡(jiǎn)介:

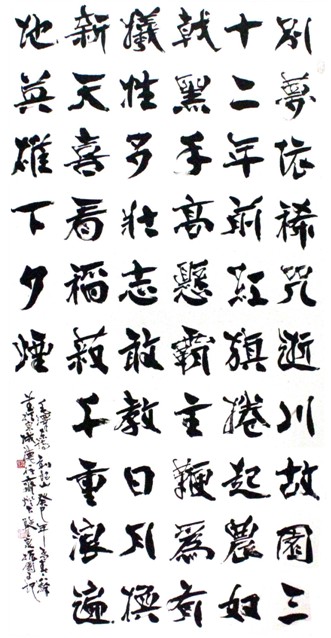

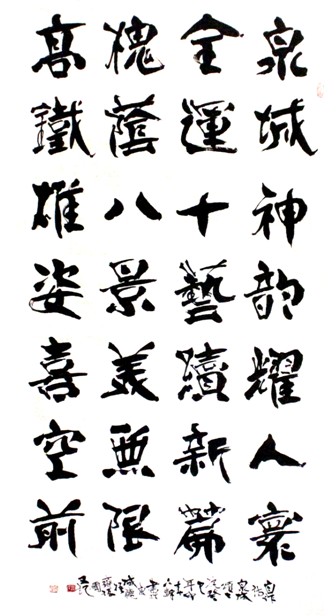

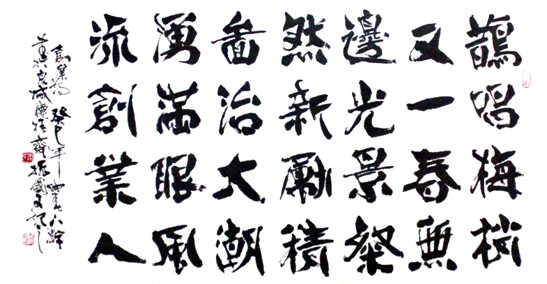

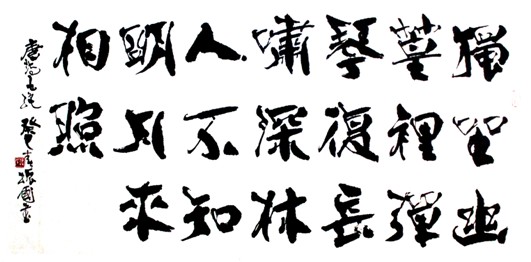

張振國(guó) 曾拜著名書(shū)法家張立朝先生為師,四十年來(lái)從事書(shū)法研究。1992年曾在山東美術(shù)館舉辦個(gè)人展覽,其大型系列作品《唐•司空?qǐng)D二十四詩(shī)品書(shū)法藝術(shù)》得到社會(huì)各界廣泛關(guān)注,近期被山東省檔案館收藏。著有《張振國(guó)書(shū)法作品集》、《張振國(guó)書(shū)法作品選》、《張振國(guó)書(shū)二十四詩(shī)品》、《張振國(guó)書(shū)法藝術(shù)》、《鑒泉楷書(shū)<岳陽(yáng)樓記>》、《鑒泉<五洲風(fēng)云譜>印稿》和詩(shī)文集《聽(tīng)梧齋吟草》。 現(xiàn)為中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員、山東省甲骨文國(guó)際交流中心副秘書(shū)長(zhǎng)、天鶴書(shū)畫(huà)院副院長(zhǎng)、濟(jì)南廣藝書(shū)畫(huà)院藝術(shù)顧問(wèn)、山東羲之書(shū)畫(huà)藝術(shù)研究院高級(jí)院士、濱州市藝術(shù)館研究館員。

張振國(guó)作品欣賞: