中國國家藝術網訊(張婷婷 報道):延安是中國革命圣地��,也是承載海內外中華兒女尋根祭祖的民族寄托之地���,更是中國文藝工作者的精神家園�����。4月21日,中國美術家協會主席劉大為�����,中國國家畫院院長楊曉陽���、副院長張江舟��、創作研究部主任何加林,中國國家畫院藝術信息中心主任�����、《中國美術報》執行總編王平�����,中國國家畫院辦公室主任喬宜男��、美術館館長陳風新�����、國畫院副院長于文江,西安美術學院副院長姜怡翔,中國國家畫院研究員張立柱�、陳鈺銘����、李曉軍�、胡秋萍、魏廣君等與《中國美術報》社團隊一起到延安這個“文藝老家”采風寫生,在延安萬花山同延安美協的畫家,新新雙語小學��、楊家砭小學的百名留守兒童及萬花鄉的村民們一起開展了“美麗中國——十年樹木����,百年樹人”主題植樹活動,在萬花山上種下一片“中國畫家林”��。隨著劉大為����、楊曉陽����、王青山、石興平為刻有“中國畫家林”的石碑揭幕,活動正式開始���。

楊曉陽題寫的“中國畫家林”石碑揭幕

活動現場,最惹人注目的就是穿著校服的新新雙語小學、楊家砭小學的百名留守兒童�,他們與藝術家們一起刨坑�、澆水����,認領樹苗,在陡峭的山坡間忙碌勞作。劉大為說:“通過植樹讓延安覆蓋綠色,這是現實意義�����。更重要的是借這次活動�,傳承延安革命精神,培養后人,是我們藝術家應盡的一份責任。”

楊曉陽告訴記者����,這些孩子就是在2012年5月中國國家畫院組織百名畫家“走進延安”采風寫生時在當地的“大手拉小手”幫扶對象�,這個活動延續至今已4年����,從未間斷。他說:“這次來,看到我們資助過的小學生,看到黃土高原不斷被綠色覆蓋�����,也看到延安人民對延安文藝建設的重視,很感動����。對藝術家來說�,生活是藝術取之不盡的源泉。在毛主席��、習主席講話的精神鼓舞下��,我們自2012年開始��,每年都到延安來寫生,資助留守兒童��,今年開始的植樹活動我們也會堅持下去����。”

植樹現場

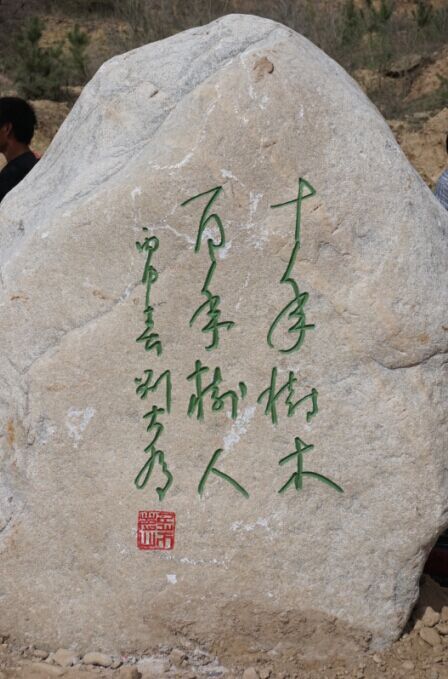

新植的樹苗上都掛著一個認領卡,上面寫著畫家的名字和他們的寄語���。在這片畫家林現場還有另一塊由劉大為題刻的“十年樹木,百年樹人”的石碑�,石碑后面鐫刻了響應此次活動號召���,為種樹育人捐款捐畫的參與者名字�?��!吨袊佬g報》自3月7日和3月14日刊發由楊曉陽發起,劉大為���、馮遠、許江、盧禹舜、張曉凌、張江舟���、趙衛、曾來德、紀連彬����、高云�����、韓書力等多位政協委員和書畫名家響應的《種一棵“鄉情樹”倡議書》后�����,得到了眾多讀者和藝術家的支持�,他們來電或留言表示希望中國國家畫院��、《中國美術報》能推動開展這一意義深遠的公益活動�����。在此期間,多位藝術家通過捐款�����、捐畫�����,親手種下鄉情樹等舉動積極響應該倡議���。吳山明�����、朱穎人、郭怡孮��、陳家泠���、謝天賜��、姚伯齊��、劉建��、趙奇���、梁占巖����、賈廣健���、馬鋒輝等藝術家雖未能趕至延安�����,但他們心向往之���,并捐獻作品來支持此善舉����,也有讀者通過我們的微信公眾號為活動捐款��、捐畫���,貢獻自己的一份力量��。畫家陳鵬堅持種樹已近10年��,他說:“現代化都市,人難以與自然親近��。我希望尋找一片可以安家的田園����。對我來說�����,植樹不是喊口號���,而是一種生活的常態����。”

中國國家畫院�、《中國美術報》延安采風團與延安美協畫家、當地學生及村民在主題植樹活動現場

“種下一片畫家林,之后這里會綠樹成蔭��,培養這些孩子�,之后他們是國家的棟梁之才。中國國家畫院、《中國美術報》組織的這一活動功在千秋���。”延安美協主席李師明說。

對于畫家來說,種下的樹與這片黃土地產生了真實的聯系,建立起藝術家與土地的情感�,培養了這塊土地上的學生����,也讓這份情感更加厚重與深情��。張江舟說:“我們跟延安地區有著深厚的感情��,這次活動主題跟植樹有關,跟樹人有關,植樹和育人有一種天然的關系�,尤其是被資助的留守兒童跟我們一起植樹����,特別有意義���。希望通過這次活動能倡導更多的美術家關愛我們的社會�,關注綠色生態問題。”

劉大為題寫十年樹木、百年樹人石碑

現場感言

何加林:在故土種下一棵樹�����,給家園留下一份情�����。雖然只是種幾棵樹,但在延安扎下了根���。

張立柱:處在黃土高原的延安已經覆蓋了綠色,現在我們添枝加葉��,希望這片綠色更加茂盛���。

喬宜男:種下一棵鄉情樹�,寄托一份故土情。

王 平:植樹造林�����,美麗中國���,更重要的是建立藝術家與土地的情感���。

陳風新:這次活動�,是藝術家帶著傳承延續的心愿,帶著文化���,帶著生活,融入自然的實踐�����。

于文江:藝術家不僅僅要植樹造林,更要扎根這方土地�����,創作出更有分量的作品���。

陳鈺銘:能為社會做一點貢獻����,是我的榮幸���。

李曉軍:這是一個對于生態��,對于人的精神延伸的一個活動��,包含了大家對自然、對人����、對土地的情感�。

胡秋萍:走出書齋�,反哺社會。

姜怡翔:高峰的形成應該有雄厚的基礎做積淀�����,這種積淀是一種延續不斷的精神傳承�。從娃娃抓起,根植于鄉情熱土���。

魏廣君:種下一棵樹,留下我思念����,寄予我理想�����,神圣精神寄托在此���,留給后學一片綠����。