作者張機(jī)先生

近日讀到微信朋友圈張公者先生《合體一一第六種字體的客觀存在》一文,閱讀量很大,引起了廣泛熱議,很多專家學(xué)者也加入了討論,足以看出公者先生的學(xué)術(shù)影響力。我在學(xué)習(xí)之余,還是感覺有幾點(diǎn)疑問,冀獲教于方家。

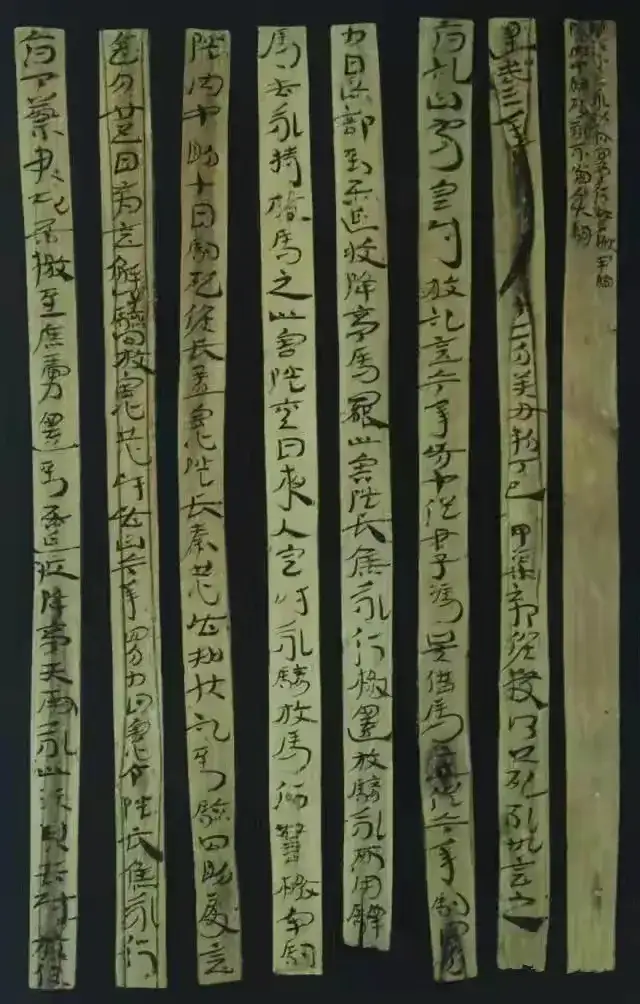

第一,作者在文中說:“《爨寶子》有很多隸書的特點(diǎn)也有一些楷書特征,非隸非楷,似隸又似楷。”作者因此認(rèn)為《爨寶子》是另一種新的書體,并稱它為合體。學(xué)習(xí)過書法史的人對(duì)《爨寶子》并不陌生,《爨寶子》是書法史上隸書向楷書過渡時(shí)期的作品,它所呈現(xiàn)出的非隸非楷,似隸又似楷只是一種風(fēng)格面貌,并不能稱為一種書體,這就如同漢簡(jiǎn)向章草過渡時(shí)期的東漢時(shí)期的《誤死馬駒冊(cè)簡(jiǎn)》,既有隸意又有草意,似隸又似草,如圖;又如小篆向隸書過渡時(shí)期的“秦詔版”,既保留篆書的結(jié)體又有隸書的運(yùn)筆特征,似篆又似隸(如圖)。如果將《爨寶子》定為真行草篆隸五體之外的第六種書體,那么,似篆似隸的《秦詔版》應(yīng)該屬第幾種書體?似隸似草的東漢《誤死馬駒冊(cè)簡(jiǎn)》又屬第幾種字體?顯然,這類碑刻只是諸體演進(jìn)過程中的一種風(fēng)格,這種風(fēng)格或者表現(xiàn)為似篆似隸,或者表現(xiàn)為似隸似楷,都不過是一種面貌特征,不能稱為一種新的書體。

第二,文中提到合體的概念時(shí)說,“我們姑且把由兩種以上字體于同一幅作品中出現(xiàn),且融合化一而具有書法審美準(zhǔn)則的書法創(chuàng)作稱之為‘書法合化’,把這類作品稱之為‘合體’”,這是作者對(duì)合體概念的解釋。我們?cè)賮砜磿飞蠈?duì)“破體”概念的解釋,“破體”概念的提出最早見于唐代徐浩的《論書》:“《周官》……張稱草圣,右軍行法,小令破體,皆一時(shí)之妙”。文中,徐浩將小王的破體,鐘繇的楷書,張芝的草書,大王的行書,并列為當(dāng)時(shí)書界最高成就。唐代張懷瓘在《書斷》中提及“破體”,指出:“王獻(xiàn)之變右軍行書,曰破體書”。此外,張懷瓘將“破體”的特點(diǎn)闡述得相當(dāng)明白,即打破真、行、草各體的界限,融會(huì)而成,這是書史上對(duì)”破體”的解釋。可以看出,公者先生提出的“合體”其內(nèi)涵與“破體”的內(nèi)涵不謀而合。且作者在文中也明確表示:書史上往往稱合體為“雜糅”、“雜體”、“破體”。即是說,作者本人也認(rèn)為“合體”就是“破體”。那么問題是,作者為何要棄“破體”而重新提出新的名詞呢?且不論“合體”名稱的對(duì)與錯(cuò)。孫過庭將小王大王張芝鐘繇合稱“四賢”,認(rèn)為小王的主要貢獻(xiàn)就是破體;米芾把小王破體代表作《十二月割帖》選臨了一部分,便成就了他流芳千古的《中秋帖》;顏真卿受小王破體影響,創(chuàng)立了《裴將軍帖》;楊維貞、傅山、王鐸、吳昌碩等人的作品中破體書法風(fēng)貌比比皆是。不難看出,小王破體書法對(duì)歷代書家產(chǎn)生了重要影響,既然破體影響力如此重要,那么為何要改名!公者先生在其文中指出:“破體這種稱謂,不免帶有貶義,這也是‘合體’不被書史所重視甚至貶低的原因之一”。想來,這便是作者改“破體”為“合體”的原因,如此我們不禁懷疑公者先生對(duì)“破體”內(nèi)涵的理解是否準(zhǔn)確。唐代張懷瓘早已指出王獻(xiàn)之破體書的精髓在于“變”,也就是說“破體”的“破”,并不是一般意義上的破爛、破舊、破敗之意,而是打破,打破不同書體的界限進(jìn)行創(chuàng)作,不破不立的意思,其目的是變,是創(chuàng)新,是豐富作品中的對(duì)比關(guān)系,從而形成一種新的視覺形式。

第三,公者先生在文中提到:《爨寶子碑》是隸書與楷書融合并化而為一的另一種書法字體——“合體”。而后他又立即指出:我們姑且把由兩種以上字體于同一幅作品中出現(xiàn),且融合化一而具有書法審美準(zhǔn)則的書法創(chuàng)作稱之為“書法合化”,這類書法作品稱之為合體。仔細(xì)對(duì)比這兩個(gè)“合體”的概念,前面說的“合體”是書體在演進(jìn)過程中所呈現(xiàn)出來的一種風(fēng)格面貌,如同《秦詔版》等過渡時(shí)期作品一樣。后面說的“合體”是兩種及兩種以上的不同書體于同一作品中出現(xiàn)的一種創(chuàng)作形式,這個(gè)“合體”才接近“破體”的內(nèi)涵。由此,我們可以看出公者先生在文中所提及的“合體”似乎是兩個(gè)不同的概念。

第四,公者先生說:“書法合化”并不是簡(jiǎn)單的幾種字體的組合,其核心是筆法的一致性。作者說的筆法統(tǒng)一,只是破體書法創(chuàng)作中的一小部分。一個(gè)成熟的書法家,其風(fēng)格是統(tǒng)一而穩(wěn)定的,即是說風(fēng)格的獨(dú)特性和統(tǒng)一性是藝術(shù)家成熟的標(biāo)志,這種個(gè)人風(fēng)格面貌的獨(dú)特性,可以通過空間結(jié)構(gòu)來傳達(dá),單字即具有可識(shí)性,舉個(gè)簡(jiǎn)單例子,林散之、沙孟海、弘一等人寫的一個(gè)筆畫,即具可識(shí)性。可見,筆法統(tǒng)一只是對(duì)破體書法創(chuàng)作的基本要求。那么什么才是破體書法創(chuàng)作中的核心問題呢?比如,如何使不同書體之間氣韻暢達(dá)?如何才能過渡更為自然?怎樣讓存在于同一畫面中的不同書體更為和諧?諸如此類,這些問題才是破體書法創(chuàng)作中重點(diǎn)問題。可見,破體書法創(chuàng)作是有很高難度的,這也是破體書法未被廣泛認(rèn)知的重要原因。

公者先生的創(chuàng)新精神,對(duì)堅(jiān)持書法藝術(shù)的本體地位,啟發(fā)當(dāng)代多種創(chuàng)作風(fēng)格,有著重要意義!王獻(xiàn)之創(chuàng)立的”破體“是對(duì)中國(guó)書法的重大貢獻(xiàn),破體對(duì)后世書家產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響,特別是當(dāng)代書法創(chuàng)作較之古代從形制章法、審美追求等諸多方面都發(fā)生了很大的變化,尤其是“破體”書法的審美風(fēng)格在當(dāng)代展廳中極具沖擊力和表現(xiàn)力,是一種現(xiàn)代意識(shí)極強(qiáng)的藝術(shù)形式。因此,我們還要對(duì)“破體”書法繼續(xù)進(jìn)行更加的深入的研究。