2023年4月21日下午兩點,由國家對外文化交流研究基地、中共上海市黃浦區委員會宣傳部、上海國際文化學會聯合主辦,上海他日相呼文化發展有限公司承辦,上海昇禾水潤文化投資有限公司協辦的“大家說”(第二季)高端文化講壇,迎來了第四位嘉賓——當代海派中國畫藝術家陳家泠,交流會在黃浦區薄荷星廚藝術空間舉行。老先生精神矍鑠、目光如炬,坐在臺上自成一派文人風骨。憶及過往的崢嶸歲月,侃侃而談間,他時而流露出“不移白首之心”的淡泊與曠達,亦時而流露出“不墜青云之志”的堅毅與赤忱。

回顧陳老的人生際遇,似乎都與時代的浪潮和社會的變革緊緊捆綁在一起。1949年新中國成立后,陳家泠迎來了第一個人生轉折點:考上浙江省杭州第一中學,獲得助學金,從一個理發店學徒走向了學堂。1963年大學畢業,恰逢國民經濟調整第一年,得到了人才流動的機會,于是前往上海美術專科學校擔任教師,開啟滬上之旅,亦開啟了此后的藝術探索之路。陳家泠曾用陶瓷燒制中的術語“窯變”來形容自己的人生歷程,以社會為爐,以命運為火,乘著時代之風,最終粹煉出陳家泠全部的藝術和人生。

在上海,陳家泠師從山水畫大家陸儼少先生,從恩師“八面出鋒”的山水畫筆法中得到啟發,鉆研出“走、守、漏、透”的筆法,創建了自己的風格。不僅如此,陸儼少“做人要老實,作畫要調皮”中蘊含的辯證法思想更是令陳家泠受用終生,形成了陳家泠“靈變”的藝術思想。1984年,《開放的荷花》問世,他以天然去雕飾的荷花打開了新的繪畫局面,開創了現代國畫的新風格和新流派。

在交流會上,陳家泠真誠而又大方地向現場觀眾分享了自己多年積累下來的藝術體悟。實際上,守住“靈”、不懼“變”,便是一個藝術家創作的立身之本和不竭動力。縱觀陳家泠幾十年的藝術之路,他的確不主故常、自求新意。他曾在之前的采訪中說過:“我的青春是從七十歲之后才爆發的。”作為一個自稱“玩兒性”很大的藝術家,從以宣紙為底色的國畫,到以陶土為血肉的陶瓷,再到與以絲線為經緯的緙絲技藝聯合,陳家泠似乎并未給自己的藝術邊界設限,總是愿意超越自我,時常跳出自己的舒適圈,在各類跨界嘗試與融合中形成自己獨特的“泠風格”,其獨特的藝術靈魂在不同的載體之間熠熠生輝。

說起陳家泠與上海的淵源,自1963年從杭州來到上海執教開始,他在這座城市創作、生活,至今已數十年有余,與滬上結下了無法割舍的緣分。陳家泠被譽為新海派畫家的代表,海派水墨的領軍人物,在上海有他的“泠窯”,它也在2013年被評為海派瓷藝上海非物質文化遺產,2019年,《陳家泠佛教藝術館》也在上海玉佛寺正式開館。在中國的藝術發展歷史中,上海也是中國繪畫開始現代轉型的重要地標,在這里,新的藝術形式、新的藝術類型、新的藝術風格應運而生,陳家泠就是其中的一員。談及“海派精神”,陳家泠曾精煉為四字:“海派無派”。上海是一座兼容并包的城市,在這里,古與今、中與西、傳統與現代時刻碰撞,卻又水乳交融,達成一種恰到好處的和諧。上海同樣是一座日新月異的都市,她總能靈敏地嗅到時代前端的風尚,博采眾長并時常做好突破創新的準備,這是上海的“時尚”,也是上海的“雅致”。而“海派”其實正是這樣一副開放包容、百家爭鳴、風格林立的盛景,這正與陳家泠打破常規、勇于創新的藝術追求相契合。

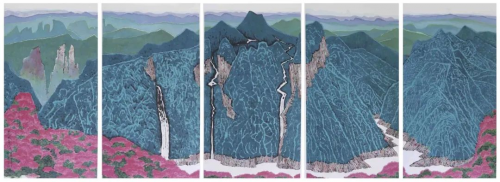

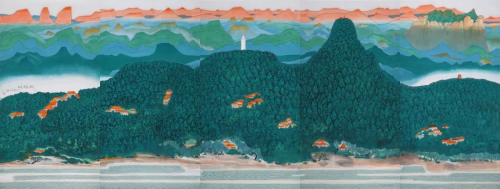

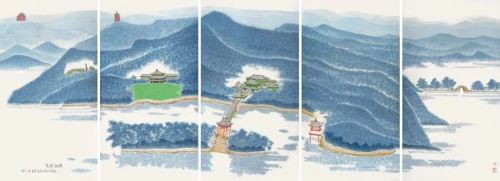

陳家泠的創作步伐也不僅僅停留在上海,而是踏遍了祖國的萬里河山。他花了八年的時間奔赴全國各個革命圣地采風、寫生,完成了12幅“革命圣地”系列的巨幅畫作和14幅毛澤東詩詞書法。他用巨幅的鋪陳、明亮的色彩和細膩的筆觸深情描繪出了祖國母親那段過往的崢嶸歲月,比如《井岡主峰》《西柏坡》《梁家河 可美啦》等。從戰爭歲月,到新中國成立,到改革開放,再到如今的中華民族偉大復興,陳家泠就像是陪伴新中國一路走來的見證者,而他的作品也展露出深沉淳厚的家國情懷,表達了他對黨、國家、人民、土地的深情。

陳家泠的老師潘天壽曾說過一句令他銘記于心的話:“一個民族如果沒有代表自己民族的文化符號,就不能立足于世界民族之林。”2016年,陳家泠創作的《西湖景色》成為杭州G20峰會各國元首和地區領導人合影的主題背景,那顆從少年時便種在心間的家國情種子,經過歲月的沉淀與醞釀,如今已經長成參天大樹,陳家泠以其獨具一格的“泠式藝術”向世界展現了中國的大國風范和民族特色。

在現場互動環節,觀眾們紛紛踴躍參與,大家真誠地表達了自己對陳老的喜愛與敬重,有些也自由地抒發了自己對于藝術的感想,現場交流輕松融洽,氣氛歡快和諧。

交流會現場的高潮環節,莫過于陳家泠現場展示他為本系列高端文化講壇親筆題的字。“大家說”三個字兼具大氣與淡雅,彰顯獨特的海派筆墨特色。同時,國家對外文化交流研究基地主任、上海國際文化學會會長陳圣來接過墨寶,向陳老表達了由衷的感謝與敬意,并在現場表示,正是由這些來自文化界的大家,共同建構起上海這座城市的文化軟實力。

陳家泠“靈變”又渾融的藝術創作宛如滿園春色一般百花齊放,不僅在專精的藝術領域縱向深耕,更在廣博的藝術世界橫向破壁。“水變”的中國畫講究水墨與宣紙的“金風玉露一相逢”,“火變”的陶瓷技藝則是窯火與陶土在千萬次的淬煉和磨合之中,找到“那人卻在燈火闌珊處”的默契,“絲變”的緙絲手法用靈動的織錦賦予精美絕倫的平面圖案以二次創生,獲得“翩若驚鴻,婉若游龍”的熠熠華彩。這就是陳家泠,一位一直“在路上”的藝術家,帶著飽滿的創作欲和生命力,繼續用他獨特的方式,繼續書寫著祖國河山的美好華章。

人物小傳:

陳家泠,1937年生,浙江省杭州人,中國國家畫院首聘研究員,中國美術家協會會員 ,上海大學美術學院國畫系教授。1963年畢業于浙江美術學院(現中國美術學院)國畫系,得潘天壽教導,專攻人物畫。畢業后抵滬,師從陸儼少,開始融匯山水畫的技法與精神。八十年代始,兼采中國古代壁畫與外國水彩技法二者之長,開創現代國畫新流派。代表畫作:《開放的荷花》《不染》等,《西湖景色》成為2016中國杭州G20峰會中國國家主席習近平、夫人彭麗媛與35個國家元首和地區領導人合影的主題背景,《平湖秋月》、《柳浪聞鶯》兩幅作品則成為合影等候廳的環境作品。