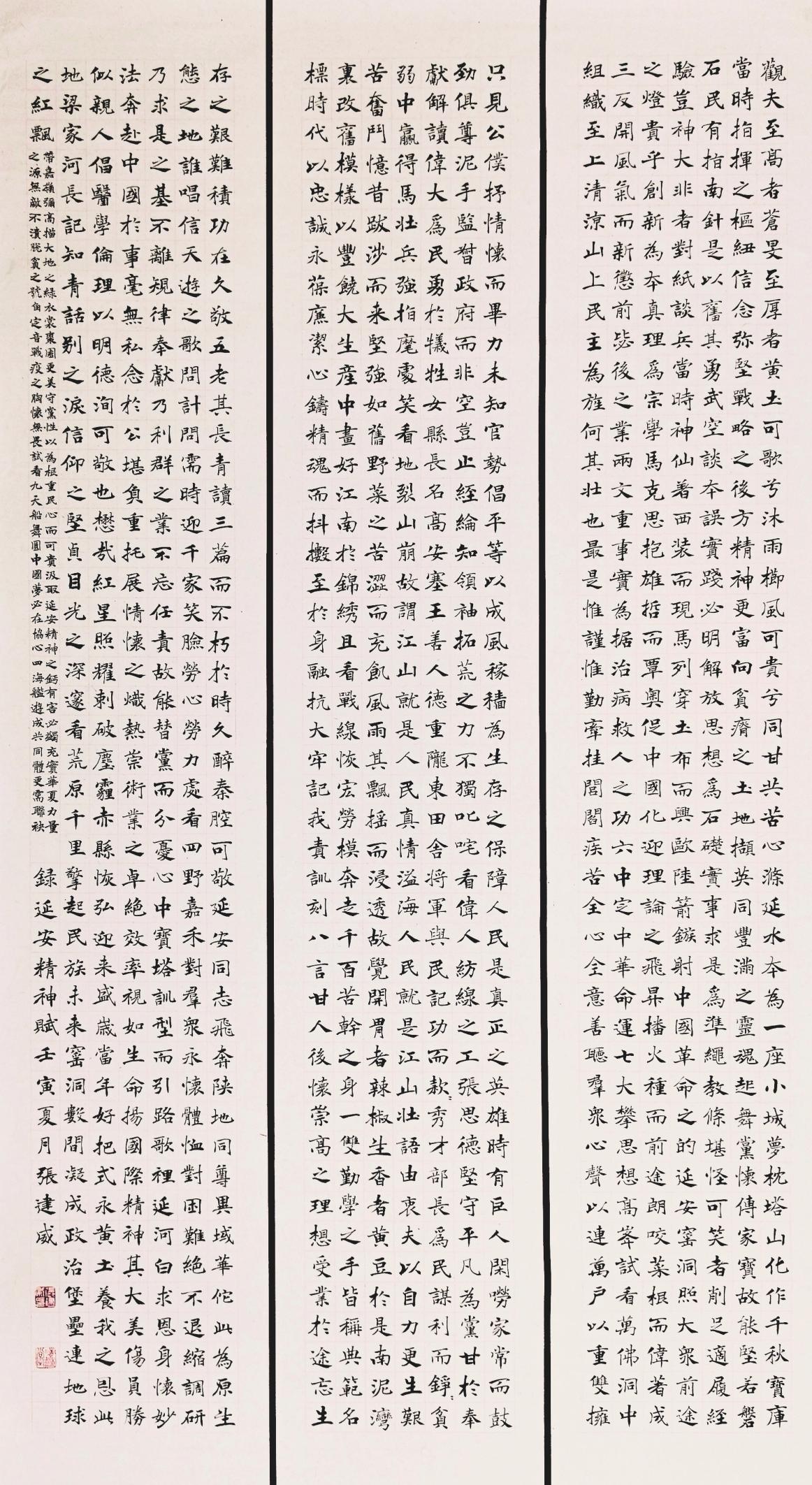

第二屆汕尾市文藝獎評選揭曉,一幅名為《延安精神賦》的楷書作品在眾多參選作品中脫穎而出,摘得書法類金獎。當獲獎消息傳來,創作者張建威既榮幸又激動。對他而言,這幅耗費近兩個月心血的作品,承載著厚重的歷史記憶與精神力量,其獲獎意義遠超過個人榮譽的范疇。

橫平豎直里的精神根基

張建威的書法之路始于少年。在老師的引導和家長的支持下開始接觸傳統毛筆書法,為這顆興趣的種子澆灌了最初的養分。

他選擇以顏真卿的《多寶塔碑》作為入門基石。“老師常說,楷書就像蓋房子的地基,橫平豎直里藏著規矩,”張建威回憶道,“把筆畫練得扎實了,再學行書、草書才不會‘飄’。”這種對書法根基的敬畏,貫穿了他此后的藝術生涯。

在漫長的學書歷程中,張建威從唐楷的嚴謹出發,涉獵歐陽詢的險峻、柳公權的勁挺,最終在魏碑中找到了新的藝術突破點。在書法家劉廣文的悉心指導下,他臨摹《張猛龍碑》等經典,領悟魏碑“剛健雄強又不失靈動”的氣韻。這段經歷被他稱為從“立規矩”到“破規矩”再到“融規矩”的蛻變,最終形成了他融合唐楷精嚴與魏碑雄健野趣的獨特風格。

楷書筆墨鐫刻延安之魂

當汕尾市文藝獎的征稿主題聚焦革命精神傳承時,韓邦亭所作的《延安精神賦》自然進入了張建威的視野。這份文本所蘊含的“艱苦奮斗的韌勁、理想信念的堅定”,與他的藝術追求產生了強烈共鳴。

創作過程成為一次精神的朝圣。“書寫時,仿佛不是單純落筆,而是在用筆墨‘重走’那段歲月。”張建威試圖在楷書的靜態法度中注入延安精神的動態力量。他精心處理每一筆的“穩”與“勁”,每一字的“正”與“勇”,讓“自力更生、艱苦奮斗”這些核心精神,不再是抽象的口號,而是可被觀者真切感知的筆墨溫度。

這種獨特的精神表達,使這幅作品在隨后參加的“翰墨薪傳”廣東省教師書法展中再次斬獲一等獎。張建威認為,扎實的技法功底固然重要,但作品蘊含的“精神獨特性”才是最終脫穎而出的關鍵。

藝術家的使命責任

作為黨員,張建威對延安精神的理解有著更深層的責任感。他將“江山就是人民,人民就是江山”這一重要論斷視為對黨初心使命最深刻的詮釋。“這根紅線,串起了從延安時期‘為人民服務’到新時代‘以人民為中心’的全部追求。”對他而言,書法不僅是藝術表達,更是傳遞政治信仰的特殊媒介。

面對當代年輕人與革命歷史的疏離感,張建威看到了書法藝術的橋梁作用:“用無聲的筆墨,在厚重的歷史與鮮活的當下之間搭建一座橋。”他相信,年輕人能在欣賞中理解,在理解后認同,最終讓延安精神成為滋養他們成長的精神養分。

十余年的書法教育生涯中,張建威始終探索如何將這種精神傳承融入教學。他常向學生講述老一輩書法家的故事:沙孟海在抗戰時期以筆墨宣傳救亡,啟功于困境中堅守學術。這些故事比單純講“要艱苦奮斗”更有感染力,盡管學生最初可能不解其意,但隨著學習的深入,他們會主動將精神內涵與自身成長結合。

在傳統與時代的交匯點

張建威的藝術成就不僅限于毛筆書法領域。他在硬筆書法方面同樣造詣深厚,曾獲廣東省規范漢字特等獎等多項榮譽。他重視硬筆書法,源于它與當代生活的“貼身性”。“鋼筆、中性筆是我們每天都在用的工具,”他指出,“硬筆書法更像‘生活里的美學課’,讓每個人都能在提筆落紙間,既寫好字,也寫好生活。”

近年來,他的藝術履歷愈發耀眼:2020年“文翁杯”最高獎、2021年“品翰堂杯”精品獎、第八屆廣東省“南雅獎”書法入展獎……這些榮譽背后,是日復一日的“笨功夫”與無數次自我較勁的時刻。在平衡創作、教學與生活方面,張建威找到了獨特的融合方式--教學中的“中鋒用筆”講解常引發他對創作線條的思考,而學生常見的“結構松散”問題也提醒他在創作中注重空間的緊湊。

當被問及未來創作方向時,張建威明確表示將繼續聚焦革命主題。“這不僅是一種責任,更源于書法藝術與革命精神的天然契合。”他計劃將創作視野投向“鄉村振興”主題,嘗試在書法中融入鄉村特色元素或民間藝術色彩,讓這門古老藝術真正走進鄉村文化建設。

對有志于傳承紅色文化的年輕書法愛好者,張建威的寄語樸素而深刻:“只要你筆下的每個字都帶著對時代的理解、對信仰的敬意,哪怕現在寫得不夠完美,這份初心本身,就是最好的傳承。”

在橫豎撇捺間行走三十余載,書法對張建威而言,早已超越了技藝的磨礪。“這是一輩子的‘修行’,”他總結道,“以筆墨磨心性,以文字觀時代--在傳統與創新的張力中,守得住文化根脈,追得上時代光芒。”

這位書法家的藝術人生,恰如他筆下那幅金獎作品:在墨色濃淡間勾勒歷史厚度,于方正結構中挺立精神脊梁,無聲訴說著一個時代的信仰與一個藝術家的擔當。

(黃鏡群)