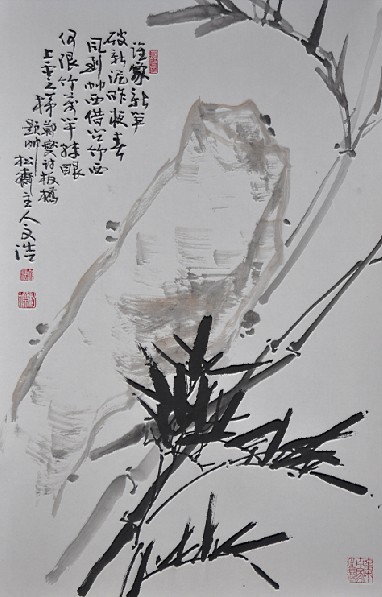

張文浩墨竹

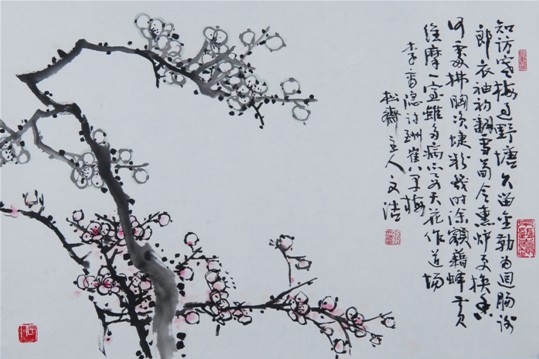

寫意花鳥畫自明清幾百年來出現(xiàn)眾多聲名赫赫、名垂畫史的花鳥大師。他們給今世留下了難以計(jì)數(shù)的經(jīng)典之作����。吾輩即使殫精竭慮�、用功日勤�����,每覽前人之作���,仍覺不足���,更不要談什么名垂青史��、集其大成了。只因古人講究畫外之功����、以詩入畫�,胸?zé)o點(diǎn)墨則入俗�,俗則難醫(yī)。而張文浩先生正是在畫外功用心頗多�����,在飽讀詩書的前提下����,他更加重視師法天地造化,以飽含金石氣的筆墨揮毫寫意��,重視以情為本����,以傳統(tǒng)文化為背景����,這就決定了他的創(chuàng)作理念和藝術(shù)風(fēng)格是高潔、明朗的�。

清·沈宗鴦云:“筆格高下���,亦如人品……夫求格之高�����,其道有四,一曰清心地以消俗慮�����;二曰善讀書以明理��;三曰卻早譽(yù)以遠(yuǎn)到���;四曰親風(fēng)雅以正體裁����。具此四者���,格不求高而自高矣��。”吳昌碩先生云:“讀書最上乘�����,養(yǎng)氣亦有以。氣充可意造��,學(xué)力久相倚����。”張文浩先生高明正在于他深諳此道,以文人之風(fēng)作書����、作畫���,著力于學(xué)問中培養(yǎng)畫境���,于性情中揮毫潑墨����,當(dāng)意識已經(jīng)提升至此��,且經(jīng)歷幾十年的冷板凳�,畫品自然不俗�,而張公目光如炬,聲音洪亮,在日常交流中就能深刻感悟到他那豪爽��、痛快的性情��,全無文人之酸�����,觀看他的花鳥畫才能曉得其已融道德、學(xué)養(yǎng)��、筆墨于一體��。

他的花鳥姿態(tài)往往多有斜線穿插富有奇趣���,以蒼勁跌宕的澀線于紙上跳動(dòng),深入傳統(tǒng),卻沒有被已有成法束縛捆綁����;力圖創(chuàng)新��,但也沒有任情恣性的隨意涂抹。作畫之前他講究成竹在胸,卻厭惡單純的重復(fù)���,但求虛心平氣、從廣闊豐富的大自然中獲得的靈光,進(jìn)而將所見所感熔鑄、升華而化入深沉的筆墨之中。

然而這些感悟都是建立在一種很高的心理平臺上����,筆墨也許是相似��,但是氣韻往往流變,他明白自己追求的方向�,并非無所適從��,他主張多幾分雅氣,少一點(diǎn)匠氣����;多幾分空靈�,少一些呆滯��。這是文人對浪漫的追求��,并非西方對于自然物象的重復(fù),他樂于在畫中表現(xiàn)墨色的濃淡對比,進(jìn)而暈染出朦朧氤氳的效果�,他主張看待事物無需過于分明����,而內(nèi)心要抓其要點(diǎn)��,體現(xiàn)畫家本身的精神氣息�����,表達(dá)的是一種精神境界�����,而非筆墨的賣弄�。

他的作畫本意乃是如此,甚得“花非花��,霧非霧”之意趣��,慢慢品味����,有時(shí)會感覺到他想對觀者說一些什么����,時(shí)有鮮艷的色彩向我們昭示他那旺盛的生命力,是那種風(fēng)愈刮而愈挺�,墨愈濃而愈活的深意���。

張文浩老師近影

張文浩 1940年生�,號長人��、松齋主人�,江蘇常州人��。1960年入揚(yáng)州大學(xué)攻讀中文�����。為人耿直,性情豪放���,處世淡然,被譽(yù)為江南書畫界的“隱士”���。

他潛心于書畫藝術(shù)的研習(xí)����、傳承、創(chuàng)作五十年����,書法真����、草����、隸、篆四體俱擅���,且各具面目;國畫以寫意花鳥為主�����,尤以墨竹為代表�����;篆刻以明清為本�,兼容諸家��,刀潔爽利�,布白別趣���。

其作品具有很強(qiáng)的學(xué)術(shù)價(jià)值和較高的收藏價(jià)值��,受到國內(nèi)外藏家的廣泛好評����,并多次參加全國展覽及相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)����,屢次獲得國家大獎(jiǎng)��。眾多作品被出版��、發(fā)表和有關(guān)藝術(shù)機(jī)構(gòu)收藏,2006年出版《張文浩書法》個(gè)人作品集�����,2011年出版《張文浩國畫》個(gè)人作品集。