„‚ب¥تہµؤؤد·اا°؟‚½y¼{ –كd·آüµآہ(Nelson R.Mandela�����£¬1918-2013)إcث‡ذgµؤêPدµ±M¹ـ²»ؤـصf“؛ـضطزھ”�����£¬µ«ںoزةسذئنھڑجطµؤخüزء¦£؛1.²»؟ة·ٌصJثûسذؤ³·Nث‡ذgجىظx���£¬ثûشعہخھzةْ»îضذ„“×÷µؤز»إْذ،·ùہL®‹×÷ئ·زشئنث®ئ½إcïL¸ٌ×CŒچءثك@ز»üc���،£‘ھش“صf��£¬×÷éصضخ¼ز¶ّ¾كسذث‡ذgجىظxµؤ²»ض¹ثûز»‚€����£¬µ«تائن×÷ئ·ض±½سإcثûéض®ٹ^¶·µؤƒrضµس^ؤî؛ح¶· ژةْرؤ¶¼¾oأـدàكB���£¬ك@·Nاé›r¾حتâéةظزٹءث��،£2.شعثûةْا°ك@ذ©×÷ئ·¾ح±»ثحكMأہذgً^ص¹³ِ²¢كMبëءثث‡ذgتذˆِ����£¬ةُضءزئًك^ث¾·¨µؤ¼m¼ٹ��£¬ح¬•rك@ذ©×÷ئ·شّح¨ك^´َء؟µؤڈحضئ¶ّسأسع´بةئتآکI���،£ك@تا…R¾غءث®”´ْث‡ذgتآکIµؤضT·Nزھثطµؤµنذحµؤث‡ذg¬Fدَ£¬شعصضخ¼زµؤ‚€بثةْرؤضذسذ´ث·N½›ٍصكز²کOéةظزٹ،£3.ثû±¾بثµؤذخدَ���،¢½›ڑv³ةéتہ½ç¸÷‡ّ²»ةظث‡ذg¼ز„“×÷،¢أèہLµؤî}²ؤ£¬ك@Œ¦سعصضخ¼زپيصf؛ـ³£زٹ£¬ب»¶ّك@ذ©„“×÷ضذ³ءثؤاذ©ئ½س¹µؤ،¢²»·¦¸½„فض®دسµؤ×÷ئ·ض®حâ�£¬سذؤاأ´ژ×¼تا¾كسذصوŒچµؤصضخزâءx؛ح×¢¶¨زھزئً ژ×hµؤ�£¬ك@·Nاé›rت¹آüµآہإcث‡ذgµؤوœ½س¾كسذھڑجطµؤزâءx��،£

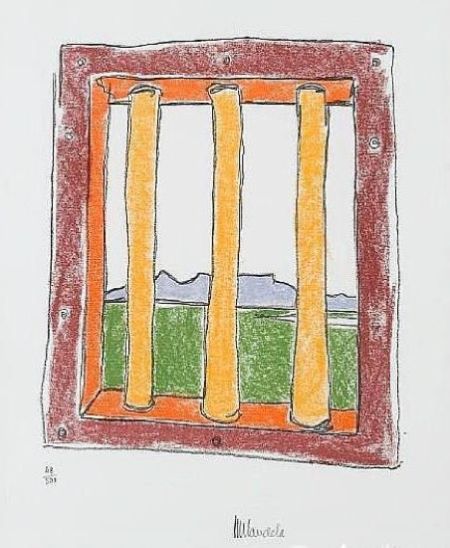

شعآüµآہéLك_27ؤêµؤہخھzةْرؤضذ���£¬سذ18ؤêتاشعء_±¾چu±Oھz¶بك^µؤ����£¬ثûµؤؤاذ©ذ،·ùہL®‹؟ةؤـض÷زھتاشعك@ہﮋµؤ�،£تضî^ةدك€›]صزµ½ثûشعھzضذ×÷®‹µؤت·ءد£¬ثûؤا¾نؤ؟ا°ڈVé‚÷²¥µؤش’ثئ؛ُ؟ةزش×÷éثûµؤہL®‹ث‡ذgًَرش£؛“خزدëسأک·س^µؤة«²تپي®‹دآؤا‚€چu��£¬ك@ز²تاخزدëإcب«تہ½çبثأٌ·ضديµؤ����،£خزدë¸وشV´َ¼ز£¬ض»زھخز‚ƒؤـ½ستـةْأüضذµؤجô‘ً£¬كB×îئو®گµؤ‰ôد붼؟ةزشŒچ¬F��£،”(2002ؤê)¬Fشعخز‚ƒ؟ةزششع¾Wةد؟´µ½ثûك@إْ×÷ئ·ضذµؤژ×·ù´ْ±ي×÷£؛،¶èF´°،·(59x44cm)���،¢،¶ء_±¾چuدµءذ،·(66.5x50cm)�،¢،¶¶· ژدµءذ،·(21x14.5cm)،¢،¶·اضقض®تض(سزتض)،·(31x23cm)µب£¬¾ùکث×¢é“ت¯°و”���،£،¶èF´°،·؛ح،¶ء_±¾چuدµءذ،·شعھzضذµؤش×÷‘ھش“تازشج؟¹Pإc²تة«د¹Pپي®‹µؤ£¬¾€—l؛†چ،¢ة«²تأ÷؟ى���£¬µؤ´_±يك_³ِک·س^µؤاéص{،£آüµآہµؤہL®‹„“×÷ض»تاثûµؤ¾«ةٌكz®aضذ؛ـذ،µؤز»²؟·ض£¬µ«شع20تہ¼oؤد·اث‡ذgت·ةد²»·¦ھڑجطµؤزâءx�����،£

زشآüµآہé„“×÷î}²ؤµؤشىذحث‡ذg×÷ئ··´س³ءثث‡ذg½éبëصضخ¶· ژµؤء¦ء؟��£¬ص¹ت¾ءثةç•؟¹ ژك\„سإcث‡ذgµؤƒبشعêPدµ£¬ك@تا®”´ْث‡ذgت·سبئنêP×¢µؤض÷î}ض®ز»���،£1984ؤêسةںoأûث‡ذg¼ز„“×÷ءث؛ôسُلŒ·إآüµآہµؤذû‚÷®‹،£1980ؤê3شآ؛عبثˆَ¼ˆ،¶ذائعءùà]ˆَ،·زشî^ج–کثî}“لŒ·إآüµآہ”é_†¢ءثز»ˆِك\„س���£¬²¢از؛ـ؟ى”Uص¹µ½زھاَلŒ·إثùسذµؤصضخ·¸،£1984ؤê±ثµأ·حء®·²¨ث¾حبخؤد·ا؟‚½y����£¬´خؤê1شآثûدٍؤد·ا±ٹ×hش؛ذû²¼ص¸®ش¸زâ؟¼‘]شعسذ—l¼µؤاé›rدآ½oسèآüµآہشع‡ّ¾³ض®ƒبµؤ×شسة��،£µ«¶· ژبششعڈحësµطرسہmضّ،£®‹أوةد�£¬شعèF´°؛َأوµؤآüµآہذخدَˆشزم���£¬èFضùµؤةد¶ثرف׃éصشعücب¼µؤئي¶\د T����،£1988ؤêآüµآہ70ڑqةْبصµؤ•r؛ٍ�£¬ز»·ùذû‚÷®‹ةدŒ‘ضّ“¼{ –كd·آüµآہةْبص؟ىک·”،¢“بثأٌµؤîIŒ§”؛ح“×شسة�����£¬70ڑq”µؤ؟عج–�����£¬®‹أوةدµؤآüµآہëpرغ±»؛ع²¼أةةد�،£شعك@ز»ؤêؤد·ا±¬°lءثز»ˆِ؛´ذlرشص“،¢³ِ°و×شسةµؤك\„س���£¬ذû‚÷®‹شعك\„سضذز²ئًءثضطزھ×÷سأ،£®”•r·²تاةو¼°؛´ذlرشص“×شسةµؤ×÷ئ·´َ¶¼كx“ٌ“·â×ى”×÷é‰؛ضئرشص“×شسةµؤُrأ÷دَص÷��£¬¶ّك@¼×÷ئ·زش“·âرغ”±يك_Œ¦éLئعاô½ûآüµآہµؤ؟¹×h����،£

آüµآہ³ِھz؛َضط·µؤد·اص‰¯��£¬¼°ضءحثë[؛حب¥ؤêزشپيµؤةْأüخ£´ùض®ëH�£¬éئنشىدٌµؤث‡ذg×÷ئ·•rسذس؟¬F�����£¬ئنضذ¹جب»سذ²»ةظئ½ئ½ض®×÷���£¬µ«ز²²»·¦ ژ×hµؤةî؟جض®×÷»ٍشعث‡ذgةد³ِîگ°خفحµؤ×÷ئ·����،£

2010ؤê7شآ��£¬ؤد·اث‡ذg¼زك_ٌRثط„“×÷µؤ،¶½âئتآüµآہ،·شع¼s؛²ƒبث¹±¤ز»‚€¸ك¼‰ظڈخïضذذؤص¹³ِ��،£ش“®‹ؤ£·آ‚گ²ھہتµؤأû×÷،¶¶إئص½جتعµؤ½âئتŒWصn،·£¬أèہLآüµآہثہ؛َµؤةيَwشعتضذgإ_ةد±»½âئت����£¬‡ْس^صكتاز»ب؛ؤد·اضّأûصضخبثخï����،£ك@¼×÷ئ·زئًشS¶à‡ّأٌµؤ‘چإ�����£¬ؤد·اˆجصüh·اضقبث‡ّأٌ´َ•(ANC)ز²°lآ•أ÷±يت¾×lطں��،£×÷صك½âلŒثûںoز⌦آüµآہ²»¾´£¬“ض»تاص¹ت¾ثû؛حخز‚ƒز»کس��£¬¶¼تا³£بث�����،£”ںoص“ڈؤ„“×÷×شسةك€تا·´Œ¦ةٌ»¯صضخµؤ½ا¶بپي؟´£¬ك@·ùسذ ژ×hµؤ×÷ئ·¶¼؛ـضµµأرذ¾؟���،£

2012ؤêé¼oؤîآüµآہبëھz50ضـؤê¶ّشعثû®”ؤêµؤ±»²¶ض®µطشOضأµؤ¼oؤîµٌدٌ£¬×÷ئ·²ةسأ50¸ù10أ×éLµؤن“ضùéأ½²ؤ£¬ن“ضùµؤَwأو׃»¯ک‹³ةآüµآہî^دٌ����£¬ح¬•rسضزâض¸±OھzèF´°�،£×÷صكك€½âلŒصf����£¬®”س^±ٹ²½ذذح¨ك^µٌثـµؤن“ضù½Yک‹•r£¬ك@ذ©ن“ضù·آ·ًز»تّ°ü؛¬ا§بf¹â¾€µؤ¹âتّ£¬دَص÷ضّˆF½Yµؤء¦ء؟؛حصءxµؤصضخ¶· ژ����،£ك@¼×÷ئ·إcضـ‡ْh¾³����،¢µہآ·µؤشOس‹ذخ³ةز»‚€زâ؛حêصûµؤث‡ذg؟صég����£¬شع¾àµٌثـ35أ×جژصس^Œ¢«@µأ×î¼رµؤز•سXذ§¹û،£ھڑجطµؤ¼oؤîذشإcحêأہµؤ؟صégک‹³ةدà½Y؛د£¬خزصJéك@¼×÷ئ·ںoزةŒ¢×÷éƒذمµؤ¹«¹²¼oؤîµٌثـ¶ّفdبëؤد·اث‡ذgت·ƒش،£

آüµآہ„“×÷×÷ئ·،¶èF´°،·