馬上就是五一勞動(dòng)節(jié)了,中國(guó)人自古以來(lái)就有推崇勞作、勸課農(nóng)桑的傳統(tǒng)。清朝的雍正帝在位期間極為重視農(nóng)業(yè),他曾說(shuō)過(guò)“農(nóng)人辛苦勞作以供租賦,不僅工商不及,不肖士大夫亦不及也。”在雍正執(zhí)政的十三年里,除雍正十年,他因偶感風(fēng)寒沒(méi)有親自參加親耕典禮外,其余十二個(gè)年份,他都到先農(nóng)壇參加耕田典禮。故宮博物院藏有一幅《祭先農(nóng)壇圖》,生動(dòng)描繪了雍正參加親耕禮的畫面。

近期,首都博物館“輝煌中軸”大展中的多媒體展項(xiàng)“祭祀樂(lè)舞”便以現(xiàn)藏于故宮博物院的《祭先農(nóng)壇圖》卷一為底本,將古畫卷與LED曲面屏結(jié)合,利用視聽(tīng)多媒體重現(xiàn)雍正帝在先農(nóng)壇參加親耕禮祭神農(nóng)的盛大場(chǎng)景。

“祭祀樂(lè)舞”多媒體展項(xiàng)

論語(yǔ)里記載“子聞韶樂(lè),三月不知肉味”,而本次“祭祀樂(lè)舞”多媒體展項(xiàng)就生動(dòng)復(fù)現(xiàn)了記載在古籍里存于想象的中和韶樂(lè)、干戚舞和羽籥舞,讓大眾看到中軸線上禮樂(lè)交融的祭祀禮樂(lè),多層次感知到中軸線不僅僅是一個(gè)具體的建筑概念,它也是一套掌管人間秩序的時(shí)空禮序,從古代帝王之家至尋常百姓,這套秩序理念已深深融入到中國(guó)人的文化基因。

01 從一句話開(kāi)始

“祭祀樂(lè)舞”多媒體展項(xiàng)在開(kāi)展后備受好評(píng),多媒體總設(shè)計(jì)王泊喬和DAC中數(shù)藝團(tuán)隊(duì)試圖利用視聽(tīng)語(yǔ)言讓典籍中專業(yè)陌生的文字符號(hào)變得親切可感,觀眾置身半沉浸式的空間,就能與樂(lè)舞生面對(duì)面體會(huì)中軸線上鮮活的禮樂(lè)文化。

不過(guò),這個(gè)展項(xiàng)最初只是源自首都博物館展覽大綱上的一句話,“重現(xiàn)中軸線上的祭祀樂(lè)舞”。因?yàn)橹休S線及其所形成的政治、宗教場(chǎng)所是古代帝王舉辦各種禮儀活動(dòng),向上天匯報(bào)自己職責(zé)的最主要空間,祭祀樂(lè)舞是中軸線上的重要禮樂(lè)活動(dòng)。

先農(nóng)壇祭祀用雅樂(lè),源自上古,成于西周,在漫長(zhǎng)的歷史歲月中已經(jīng)漸漸失傳,缺乏具體可感的樂(lè)舞參考。王泊喬和創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)當(dāng)時(shí)遇到的首要問(wèn)題便是什么是祭祀樂(lè)舞?要演繹這一興發(fā)自古代的樂(lè)舞勢(shì)必要搞清楚它所蘊(yùn)藏的文化內(nèi)涵,于是我們開(kāi)啟了一段“數(shù)字考古”之旅。

02 如何將祭祀樂(lè)舞數(shù)字藝術(shù)化復(fù)現(xiàn)?

-用歷史做內(nèi)容-

以策展大綱上的展品《雍正帝祭先農(nóng)壇圖》為切入點(diǎn),DAC中數(shù)藝創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)翻閱了大量文獻(xiàn)資料,嘗試研究清乾隆時(shí)期《律呂正義后編》所記載的清帝王在中軸線上祭祀樂(lè)舞的舞蹈和曲譜,厘清《雍正祭先農(nóng)壇圖》這一文物所承載的歷史文化信息。首都博物館專家還提供了祭祀樂(lè)舞的初始動(dòng)畫資料作為創(chuàng)作參考。

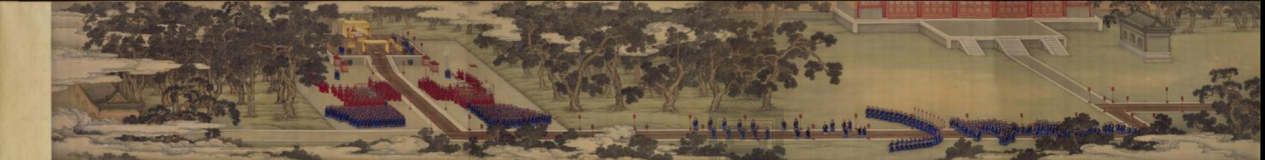

《雍正帝祭先農(nóng)壇圖》卷

清/絹本設(shè)色/縱61.8厘米,橫467.8厘米

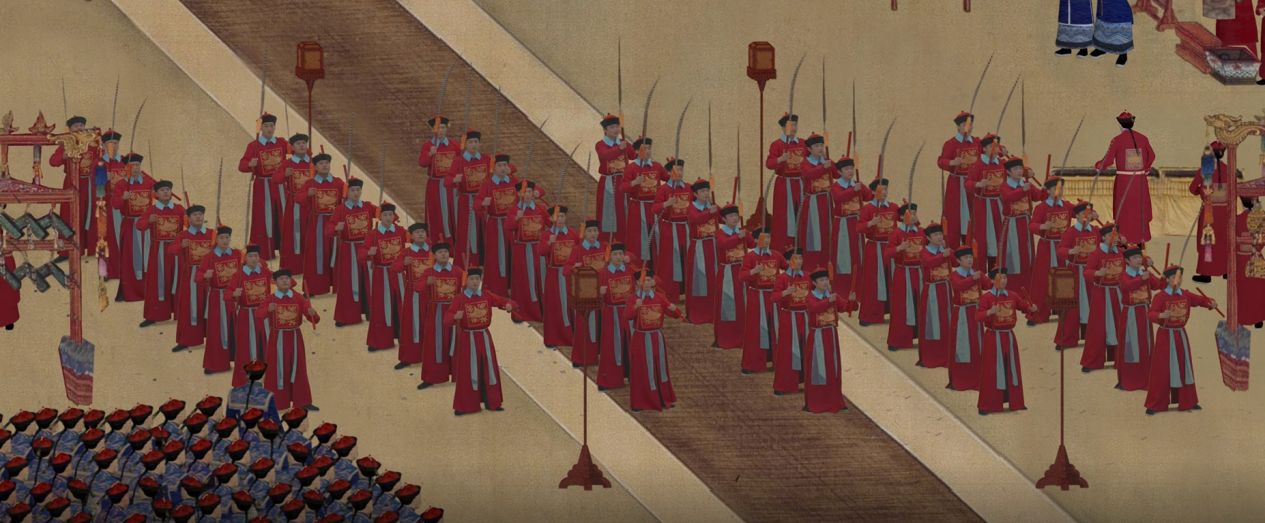

《雍正祭先農(nóng)壇》是雍正帝前往先農(nóng)壇謁神農(nóng)、行祭禮的場(chǎng)景,展項(xiàng)除了屬于營(yíng)造的沉浸式體驗(yàn)外,其現(xiàn)實(shí)意義在于真實(shí)地還原當(dāng)時(shí)的歷史畫面,傳遞清代宮廷紀(jì)實(shí)繪畫富麗奢華、莊重嚴(yán)整的審美效果。因?yàn)椤队赫老绒r(nóng)壇圖》這幅古畫本身就具有極高的藝術(shù)、文化甚至是考古價(jià)值,所以我們?cè)诔浞职l(fā)揮數(shù)字化技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),始終保持把握藝術(shù)設(shè)計(jì)的分寸感,從而最大程度地將文物自身所蘊(yùn)含的文化信息和藝術(shù)魅力展現(xiàn)給觀眾。

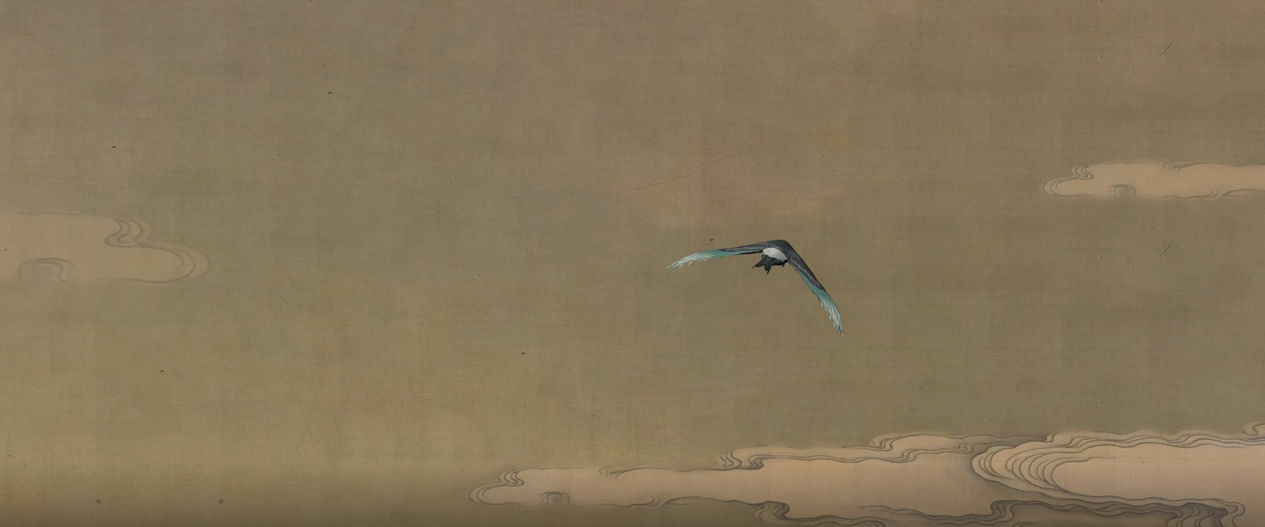

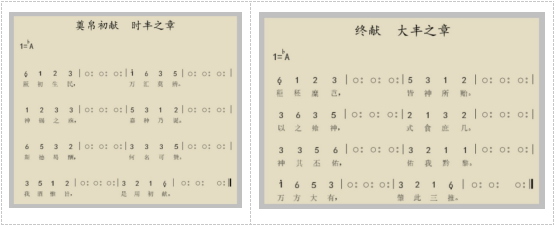

當(dāng)我們了解清楚畫面中所記載的樂(lè)舞形制、內(nèi)容和歷史人物,“祭祀樂(lè)舞”多媒體展項(xiàng)的內(nèi)容和敘事便自然而然地涌現(xiàn)了。數(shù)字媒介恰好可以整合既往的書籍、繪畫和動(dòng)畫等媒介形式,從《四庫(kù)全書》開(kāi)始,演繹書本上所記載的初獻(xiàn)與終獻(xiàn)的舞譜。《雍正祭先農(nóng)壇圖》畫卷展開(kāi),觀眾仿佛化身雨燕穿越云霧來(lái)到祭祀現(xiàn)場(chǎng)。雍正帝身著石青色祭服,在一眾官員侍衛(wèi)的前引后扈下緩緩行進(jìn)在御道上,前往先農(nóng)壇。樂(lè)舞生伴隨中和韶樂(lè)重現(xiàn)羽籥舞和干戚舞。在與首博策展團(tuán)隊(duì)溝通動(dòng)畫分鏡內(nèi)容時(shí),首都博物館專家和展陳設(shè)計(jì)師還提出可以用弧形屏營(yíng)造具有沉浸式的體驗(yàn)空間。

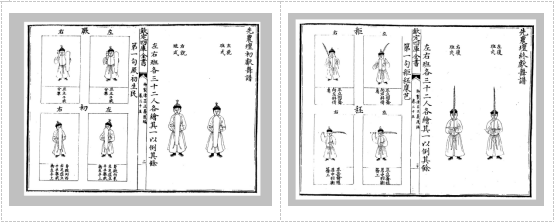

活化的四庫(kù)全書《律呂正義后編》中社稷壇祭祀時(shí)的初獻(xiàn)舞譜

觀眾仿佛化身雨燕穿越云霧

先農(nóng)壇祭祀現(xiàn)場(chǎng)

-讓古畫活起來(lái)-

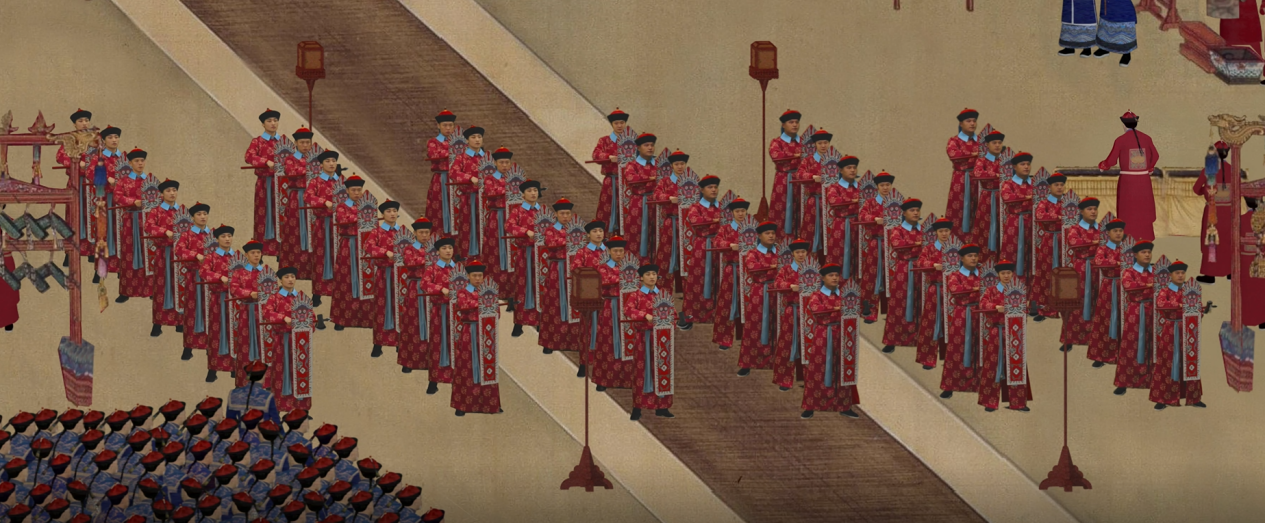

文博數(shù)字藝術(shù)化的作用就在于用當(dāng)代人最容易接受的視聽(tīng)語(yǔ)言復(fù)現(xiàn)歷史情境,將明清時(shí)期北京中軸線上祭祀典禮活動(dòng)時(shí)莊嚴(yán)肅穆的禮樂(lè)舞蹈還原演繹,“祭祀樂(lè)舞”多媒體展項(xiàng)中的各類元素都由故宮博物院提供的高清掃描原作中取材,采用真人拍攝與動(dòng)畫制作相結(jié)合的方式。

例如雍正率百官進(jìn)入御道時(shí)的畫面,由于清代人物繪畫寫實(shí)性較強(qiáng),動(dòng)畫既要保證動(dòng)態(tài)化的人物動(dòng)作流暢,透視準(zhǔn)確,又要符合古人氣韻,同時(shí)還需要呈現(xiàn)畫面中不同人物的動(dòng)作細(xì)節(jié)。我們最開(kāi)始試圖參照原繪畫風(fēng)格,制作二維動(dòng)畫,但人物的動(dòng)作效果不協(xié)調(diào),于是在后期調(diào)整策略,將原圖進(jìn)行扣像、建模,查閱相關(guān)影視化資料,制作成三維動(dòng)畫。再運(yùn)用三渲二的數(shù)字方法,將模型仿真原作的繪畫質(zhì)感與藝術(shù)風(fēng)格,還原融合到原畫之中去,經(jīng)過(guò)反復(fù)的試驗(yàn)、調(diào)整,以達(dá)到活化古代畫作的目的。

石青色祭服上有明黃衣擺的人物為雍正帝,滿懷莊嚴(yán)感,在前引后扈官員的護(hù)衛(wèi)下,緩步走向祭壇

陪祀大臣卻不都像皇帝那般虔誠(chéng),除了緊隨豹尾班的幾排大臣步伐還比較齊整,后面有的人竟三五成群,交頭接耳

武樂(lè)生跳“干戚舞”

-古樂(lè)舞重生-

為了能夠盡量還原祭祀樂(lè)曲《中和韶樂(lè)》,首都博物館專家組織天壇、先農(nóng)壇等多方專家,最終聯(lián)系到了研究清代宮廷音樂(lè)的海政歌舞團(tuán)指揮黃海濤老師。

祭祀樂(lè)舞,莊嚴(yán)肅穆,似此不足敬神祇。我們?cè)詾榧漓霕?lè)舞所用之雅樂(lè)極為異常華美,但黃海濤老師告訴我們雅樂(lè)的風(fēng)格是中正平和,因?yàn)樗谦I(xiàn)給天地日月諸神的,注重禮儀,崇尚肅雅。如果通俗點(diǎn)說(shuō),它其實(shí)不是被用來(lái)賞聽(tīng)的,而只是古時(shí)候祭祀儀禮上的一種儀式性的音樂(lè)。

黃老師先把古樂(lè)譜翻譯為簡(jiǎn)譜,又將這些重要資料無(wú)私貢獻(xiàn)出來(lái)。

“曲、舞譜已找到,業(yè)已下載,待發(fā)出。我去做核酸,回來(lái)再發(fā)。”

翻譯樂(lè)譜

舞譜

根據(jù)黃老師提供的曲譜,我們利用數(shù)字技術(shù)制作樂(lè)曲并編排舞蹈,生成小樣之后,經(jīng)過(guò)專家的反復(fù)指導(dǎo),再調(diào)整樂(lè)器聲音和節(jié)奏。

“首先是音樂(lè),即所謂‘樂(lè)’,明清之中和韶樂(lè),即前代之雅樂(lè),雅樂(lè)特點(diǎn)為一字一音,且異常緩慢,一音約長(zhǎng)三四秒,完后再奏下一音,如此連續(xù)。你的音樂(lè)太快了。

再說(shuō)‘舞’,看來(lái)你是見(jiàn)過(guò)舞譜的,只要按譜動(dòng)作,就沒(méi)有什么問(wèn)題。只是隨著快節(jié)奏舞起來(lái)似乎卡通滑稽。如真用干戚侖羽而舞,將會(huì)手忙腳亂。祭祀樂(lè)舞,莊嚴(yán)肅穆,似此不足敬神祇。

首先要重做音樂(lè),現(xiàn)在的音樂(lè)不可用,根據(jù)音樂(lè)再配舞蹈就問(wèn)題不大了。我不知你用大祀之祭天、地,還是中祀之祭日、月,無(wú)論大祀還是中祀,其音樂(lè)均為一致無(wú)異。不知此樂(lè)為何人所錄,問(wèn)題頗多。

你在何處工作……如可能可面談,小小手機(jī)難以說(shuō)清。”

“盡管有諸多的問(wèn)題,也只能求其次了。似想與加上舞蹈動(dòng)畫,人們更多的注意視覺(jué)而忽略聽(tīng)覺(jué)的。”

(團(tuán)隊(duì)前期創(chuàng)作時(shí)與黃老師溝通時(shí)的有趣對(duì)話,深為黃老師精益求精的精神折服)

盡管樂(lè)舞生人數(shù)眾多,服裝道具的細(xì)節(jié)等即使在高清屏幕上也不甚詳確,但也務(wù)必要求精確。我們參考史料文獻(xiàn)對(duì)樂(lè)舞生所穿的服飾,包括武舞生袍服上的銷金花以及文舞生袍服的補(bǔ)子,以及樂(lè)舞生所用的道具——“干戚舞”所用的“干戚”和“羽龠舞”所用的“長(zhǎng)干羽龠”等資料,經(jīng)首博、先農(nóng)壇的文物專家提供,一比一進(jìn)行復(fù)刻。

文舞生和武舞生的服裝參考

復(fù)原的樂(lè)舞生服裝上的補(bǔ)子

在實(shí)際拍攝和制作階段,我們尋找專業(yè)舞蹈演員根據(jù)音樂(lè)配合舞蹈動(dòng)作,樂(lè)舞隊(duì)由初獻(xiàn)禮的武舞生和亞獻(xiàn)禮、終獻(xiàn)禮的文舞生組成,樂(lè)舞生舞蹈部分皆采用真人綠幕拍攝,再進(jìn)行摳像,通過(guò)后期合成,在畫中的先農(nóng)壇祭祀場(chǎng)景里,完整再現(xiàn)祭祀樂(lè)舞。

綠幕排練過(guò)程

初獻(xiàn)禮拍攝拍攝中

文舞生跳“羽龠舞”最終效果

03 創(chuàng)作后記

北京市文物局局長(zhǎng)陳名杰在接受《瞭望》采訪時(shí)曾這樣概括中軸線的文化特質(zhì):

“第一個(gè)關(guān)鍵詞叫中正和合,中軸線體現(xiàn)了我們中華民族的精神品質(zhì):中就是恰到好處,不偏不倚。正就是正派公正。和、合就是和諧共生、合作共贏。第二個(gè)關(guān)鍵詞是井然有序。中華民族特別強(qiáng)調(diào)禮樂(lè)秩序,我們講中軸線蘊(yùn)含一種“禮樂(lè)交融”的氣韻,不僅體現(xiàn)在剛才講的國(guó)之重器、文化重器等有序布列其上,還體現(xiàn)在“前朝后市,左祖右社”的古代營(yíng)建理念里。以中為尊,左右對(duì)稱,層次分明。繁榮商業(yè)、市民生活,與各種建筑,包括四合院、高大的鐘鼓樓、寬闊的故宮、天安門廣場(chǎng)有機(jī)地融合在一起……”

過(guò)去的文博展陳往往以文字圖版、古籍和文物等方式呈現(xiàn),觀眾與歷史有著不小的認(rèn)知和情感距離,但北京中軸線不是一座建筑、一件文物,那要如何將這樣一個(gè)城市級(jí)別的文化遺產(chǎn)‘活化’,讓觀眾多感官沉浸體驗(yàn)北京中軸線的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)?

首都博物館非常重視中軸線展覽的內(nèi)容品質(zhì)、學(xué)術(shù)意義和展陳創(chuàng)新,DAC中數(shù)藝團(tuán)隊(duì)有幸與首都博物館專業(yè)的策展團(tuán)隊(duì)和清尚的展陳設(shè)計(jì)師們共同打造“輝煌中軸”展覽,懷著對(duì)歷史文化的敬畏心,我們嘗試將中軸線上豐富的文化信息從多個(gè)維度和層次傳遞給觀眾。用當(dāng)代人最容易接受的視聽(tīng)語(yǔ)言復(fù)現(xiàn)歷史情境,拉近人與歷史的距離,讓公眾與中軸線的建立親切的文化聯(lián)系,激發(fā)年輕一代主動(dòng)參與到對(duì)傳統(tǒng)文化傳播與傳承之中。

中數(shù)藝DAC總設(shè)計(jì)師王泊喬為記者講解“祭祀樂(lè)舞”背后的故事

地點(diǎn) 首都博物館一層B展廳

展期 長(zhǎng)期(3年常設(shè)展)

主辦單位:北京市文物局

承辦單位:首都博物館

本文撰稿:章媛 王可鑫