吳立民字頑石、頑翁,別署耕月齋主,他自嘲是茅房的石頭又臭又硬。

第一次見吳立民,他正在畫《楠溪江江景圖》,潑墨揮毫,一蹴而就,山麓、怪石、松柏、翠竹幾筆成形,力透紙背。此長卷約12米,大小與黃公望的《富春山居圖》相仿,應(yīng)浙江省永嘉市政府委托,此作品不日送展法國盧浮宮參加“中法建交50年中國頂尖藝術(shù)家邀請展”。老先生與別家不同,作畫時喜歡聽西洋樂,畫室里除了筆墨之外,音響是萬不能缺少的。

吳立民近影

草根畫家 我行我法

吳立民,看上去肚圓、臉圓、眼圓,講話風趣幽默,精神很好,笑起來有點像彌勒佛。當記者問及貴庚,笑答自己只有37.5公歲,至少可以活到300公歲。

很難想象,眼前的這位大師從沒進過美術(shù)學院接受過正規(guī)的學習訓(xùn)練,也沒有師承名家,是完全民間和純草根的一位畫家,年過耳順之年的他,卻硬生生憑自己單槍匹馬在山水畫領(lǐng)域闖出了一片天地。

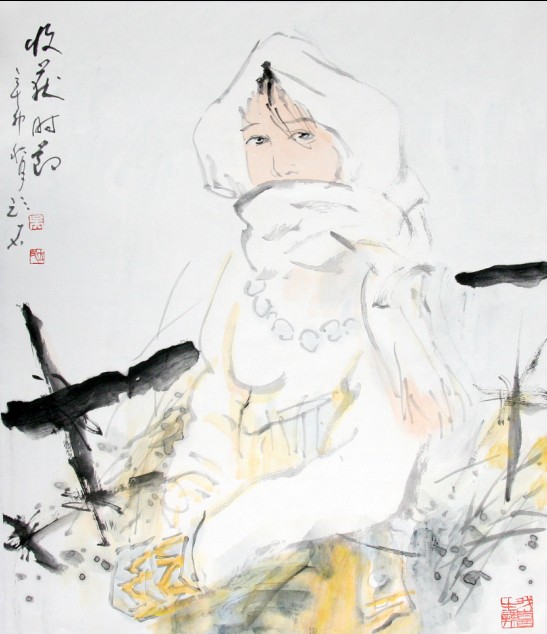

吳立民作品

2007年中國美院第一個開門展破格為他舉辦個展,這在美院也屬首例。當吳立民68幅作品登臺亮相,國畫界嘩然,不同流派的頂尖畫家、美術(shù)評論家、新聞媒體都震驚于吳立民作品之技法精湛、風格野逸、自由率性和充滿生命之情。

浙江美術(shù)家協(xié)會副主席、西泠畫院院長、中國著名畫家吳山明遇見吳立民不由感嘆,相見恨晚,并提筆贈書寫道:“野渡無人舟自橫,走自己路,與立民先生共勉”。

中國美院教授、督導(dǎo)朱錫林說:“欣賞中國畫,要從六個字著手:筆、墨、神、形、意、氣。這六點,他的畫都有了。有線條的柔硬、粗細的變化,有情趣,有意境。”那年吳立民已68歲。

中國著名畫家何水法,看到吳立民的作品,不由感嘆,在中國畫壇上很多名氣很大的畫不怎么樣,很多畫很好名氣不大,吳老師的畫終會被歷史留下來。他謙虛地向老先生求教水墨是怎么用運得如此和諧靈動。

1939年吳立民出生于浙江臺州臨海。他當過地道的農(nóng)民、油漆匠、木刻匠、水利工程師等,經(jīng)歷了反右運動和文革十年,為了能夠生存,吳立民經(jīng)歷了那個年代該受的所有苦難。但一切苦難都沒辦法讓他放棄對藝術(shù)的熱愛。

吳立民作品

苦于沒有毛筆,負責放牛的他想到割牛尾巴毛來做毛筆,結(jié)果被發(fā)現(xiàn)后被冠以“破壞勞動生產(chǎn)工具”之名被五花大綁進行批斗。天性樂觀的吳立民,真正做到干一行愛一行。也許是天資聰慧,學什么像什么,很快都能當上技術(shù)骨干或者小組長。為了能夠跑出去呼吸自由的空氣,不要成天圈在一畝三分地上,他自學水利工程,并順利成為一名水利工程師。為此吳立民八上長江三峽,五上黃山,游歷了大半個大江南北。

看吳立民的畫,像潘天壽又不是潘天壽,像陸儼少又不是陸儼少,整個畫風野氣十足,同時不失雋逸,人在畫中游,畫在水中行。吳立民說自己學畫,得益于多看自認為上品的畫,頂級的畫和大家的畫。畫家中他最喜歡潘天壽、李可染,齊白石是他心目中的英雄,八大山人、黃賓虹的作品他也喜歡。用吳立民自己的話說,每個畫家好的東西吸收一點,但又不能和他們一樣,和人家一樣或者太像就走進了藝術(shù)的死胡同。正如齊白石所言:“學我者生,似我者死”。在他的畫桌上,就放著他自己喜歡的一方閑章:我行我法。