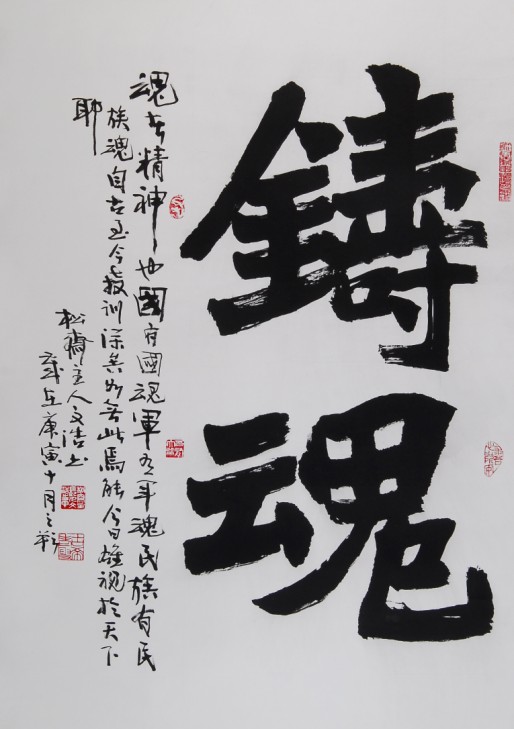

張文浩魏碑書法作品

張文浩書法根植于魏碑體系���,以其精神相融于其他書體的創作����,其筆法的豐富多樣、結構的變化放縱、速度的緩急相交、墨色的濃淡枯潤、飛白的交叉運用�����,尤其是行草作品中字與字�����、行與行之間的呼應關系����,在鼓舞后進的教學上��,他主張學生從魏碑入手��,因為楷書代表著中華民族的正氣,應當提高到這種高度��,不光從廟堂殿宇的角度看���,書法應當是寫天寫地溶于自然合乎于道����?�?涤袨檠晕罕?ldquo;十美”:一曰魄力雄強���,二曰氣象渾穆��,三曰筆法跳躍,四曰點畫俊厚�����,五曰意態奇異�,六曰精神飛動,七曰興趣酣足��,八曰骨法洞達����,九曰結構天成,十曰血肉豐美����。張文浩深得康氏精神�����,在書法創作上無疑是成功并且突出的��。

張文浩的書法是有精神的。王增虔提到“神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人”,神采高于形質��,追求神采��,始終是是書法家孜孜以求的最高境界���。而張文浩的書法理念和精神正與此相合�����,其書給人以旺盛茂密濃重的感覺��,富有神采的藝術表現���,體現了張文浩豐富的藝術素養���,使其能自如控制筆意�����,整張紙如其每日練功場,氣隨筆來�,韻從意來����,加之濃淡干濕的發揮��、輕重緩急的節奏�����、高低起伏的韻律美而盡展筆端,最終展現作品的格調和意趣��。

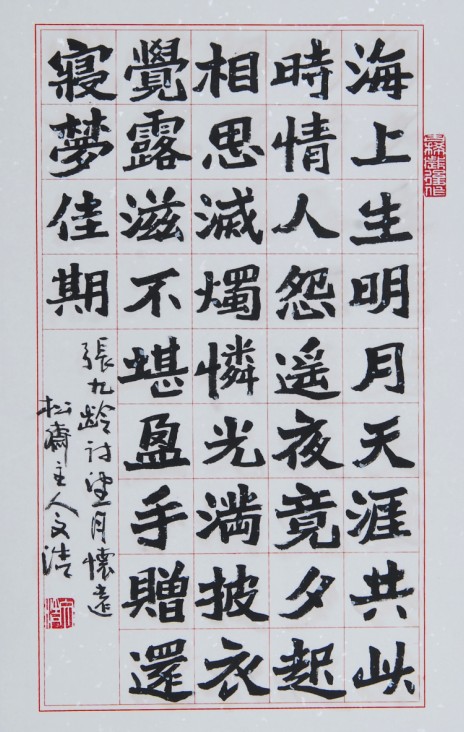

張文浩魏碑書法作品

張文浩的楷書“似乎”是平正規矩的�����。張公精于魏碑體的粗細����、收放����、欹正之變�,特別對于張猛龍、二爨、龍門二十品等碑用工最深�����,但觀其作品����,會發現整體以平整,穩重為主,觀者或許不解其趣����,然而這正體現了張文浩對于楷書回歸平淡自然的創作理念�����,不以奇技勝。正如當古人認為智永千字文過于平整毫無變化生動之美時�����,蘇軾反倒認為功力高乎智永者,乃以崎嶇奔放之情復歸于自然天真之意�,時人未知之也�。

張文浩的楷書線條是有生命的����。細觀其楷書線條會發現筆筆挺拔帶有弧度,有如拉滿萬鈞之弓��,線條極其具有生命力和延伸性��,氣韻超出篇幅之外,令人精神振奮,嘆為觀止����,而古拙的線條時而以毛毛的質地收筆��,不修邊幅,更得魏碑神韻,多出一些瀟灑放縱之情,然而所有這些都是根植于他在行筆中對線條的把握能力�����。觀其橫畫就會發現線條上下兩端不是平直一劃而過的���,而是滿有澀勢��,極有刻碑雕琢之意��,應歸結于其對于北碑的深刻理解以及在篆刻方面的多年心得,自然格調高雅����,意境深遠�����,迥異流俗。

張文浩先生在以心作字,以情寫意的基礎上�����,憑借多年來對書法的理解����,相信他一定能日臻化境,結出更加豐碩的果實。

新聞鏈接:

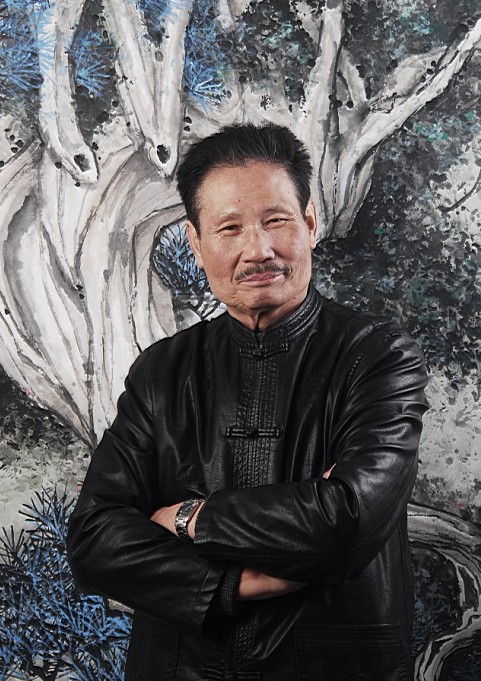

張文浩先生近影

張文浩 1940年生���,號長人、松齋主人,江蘇常州人����。1960年入揚州大學攻讀中文。為人耿直�,性情豪放�����,處世淡然,被譽為江南書畫界的“隱士”�����。

五十年潛心于書畫藝術的研習���、傳承�����、創作���。其書法真�、草�����、隸��、篆四體俱擅,且各具面目�����;國畫以寫意花鳥為主,尤以墨竹為代表�;篆刻以明清為本,兼容諸家����,刀潔爽利��,布白別趣。

其作品具有很強的學術價值和較高的收藏價值���,受到國內外藏家的廣泛好評。多次參加全國展覽及相關學術交流活動����,屢次獲得國家大獎���。多幅作品被出版����、發表和有關藝術機構收藏����,2006年出版《張文浩書法》個人作品集,2011年出版《張文浩國畫》個人作品集���,2011年在江蘇常州市博物館舉辦“藝無止境——張文浩從藝五十年專題展”。

(作者系知名藝術評論家 李飛)