收到何子的畫冊,已一年有余。一直期待著能和何子見上一面,也一直想看看,何子是否還是上個世紀五十年代末,托腮坐在敦煌莫高窟沙漠中的那樣。還想親耳聆聽,何子說說當年遇過的那些文化大師。可兩次回國,最終還是和何子錯過了見面的機會。但在我的心里,分明是見過何子的。這或許就是因緣,或許就是何子的藝術感動了我,植入了我的心間。

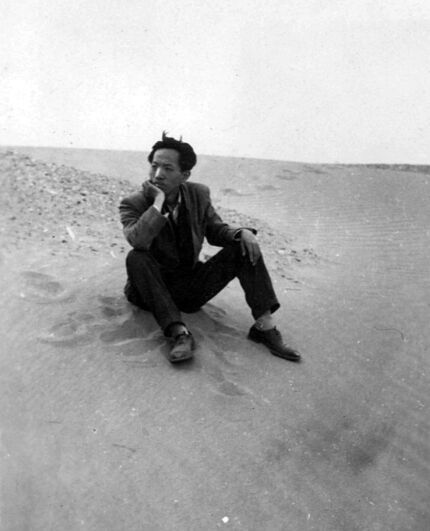

何子在敦煌

接到何子的畫冊是去年的夏天,當我從加勒比海度假回來,看見何子的畫冊已放在了我的案頭。凈了手,我像捧佛經一樣,打開了何子的畫冊。當我第一眼,看見何子上個世紀五十年代末,托腮坐在敦煌莫高窟沙漠中的照片,還沉浸在度假中的我,一下子就被拖了回來。我不知道那時的敦煌是怎樣的精彩,但從何子年輕的臉上,我看到了精彩。

何子是有幸的,他不僅看見了那時敦煌的精彩,還有幸師從于潘天壽等名家。同時何子和劉海粟、豐子愷等人,后來還一道被批為滬上六大黑畫家。就因為何子在火紅的年代,畫了一幅不合時宜的《黛玉葬花》,即被污蔑為含沙射影,惡毒攻擊。雖然和這些文化大師在一起,何子還是一個后生,但卻可見何子的藝術功底和造詣,已非同一般了。

沙家浜

當我見到畫家葉永青時,說到了何子,葉永青竟然說,是不是上個世紀五、六十年代畫過連環畫的?我說,是,畫過一套十本的《紅巖》和《沙家浜》,還有很多。葉永青馬上就心懷崇敬地對我說,那個年代畫連環畫的,都是大師級的人物。接著葉永青又如數家珍地說到了連環畫對他們這一代畫家的影響,在場的很多藝術家都不無贊同。這包括當今最有影響力的當代藝術家方力鈞、張曉剛、岳敏君和毛旭輝等。

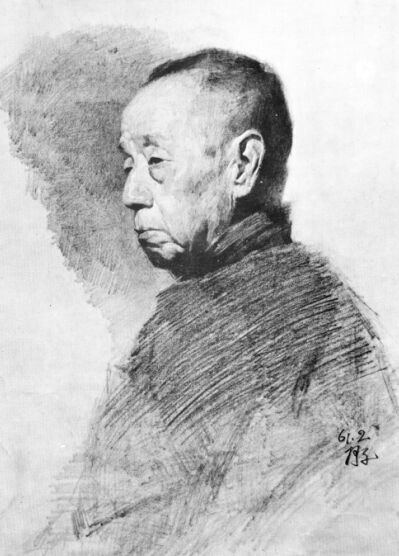

捧著何子的畫冊,看到何子的素描畫,我再一次被感動了,可以說是被震撼了。我仿佛看見在一個不為人知的地方,有一道光亮,從山后噴薄而出,讓我目眩,更讓我想走近看個究竟 。一個內心要怎樣的人,才能把素描畫到如此的境界,且畫的全是普通人。這于我來說,通過何子的素描畫,讓我真正地切身感受和領悟到了藝術的魅力所在。

我想起曾經接觸過的很多當代藝術家和評論家,他們對藝術的追求和評判,正是何子的素描畫里所具有的品質。記得當代藝術評論家栗憲庭說過一句話,所有的語言都是過去的結構。這話幫助我走近了何子的藝術,也走近了何子的內心。也就是說,從何子的素描中,我觸摸到了一種內在而本質的東西,那就是在茫茫的林海中,我看見了一棵大樹。

何子素描-老人

何子是一棵大樹,這樹像一個衛士,守候著對藝術的虔誠,、獨立,以及滄桑,這是我最能抵達何子畫的感受。也正如此,何子的門下,才會出了像陳逸飛這樣很多優秀的學生。總之捧著何子的畫冊,我不停地在追問,這是怎樣的一個藝術家?就像溪流從我的身邊淌過,看著溪流,我會忍不住地把手伸進去,感受或者說握住那一捧清澈,然后凝望藍天。

翻動著何子的畫冊,我還會陷入另一種沉思。這種沉思是在何子后來的畫中,所表現出來的那一份寧靜和淡泊。這種寧靜和淡泊是一種水到渠成,更是一種內心的真實寫照。無論是油畫還是國畫,包括連環畫、書法和素描,何子都讓我有一種凝望藍天之感,這或許就是我喜歡的內在和通達。

張憶 2014,12 于多倫多片云居